어느덧 한 해도 두 달이 채 남지 않았습니다. 연말이 다가오면 곁에 있는 소중한 사람에게 고마움을 전달하고 싶어지는데요. 새하얀 종이 앞에 펜을 쥐고 감정을 써 내려가는 순간만큼은 보이지도 만질 수도 없는 진심에 가까워지는 듯합니다. 세심하게 골라 다듬은 단어와 행간 사이에는 받는 이를 향한 다정한 마음이 구석구석 스며들어 있죠. 읽는 이마저 애틋하게 만드는 서간집 4권을 소개합니다.

『나의 이브 생 로랑에게』

“이 편지는 온전히 너를 향한 것, 우리의 대화를 이어 나가는 방법이자 너에게 말을 거는 나의 방식이니까. 듣지도 답하지도 않을 너에게.”

_피에르 베르제, 『나의 이브 생 로랑에게』

세계적인 패션 디자이너 이브 생 로랑의 오랜 연인이자 사업 파트너였던 피에르 베르제. 그는 이브 생 로랑이 오직 커리어에만 집중할 수 있도록 든든한 조력자로서 아낌없이 지원하며 곁을 지킨 인물인데요. 피에르는 50년을 함께한 연인을 잃고 미처 부치지 못할 편지를 쓰기 시작합니다. 『나의 이브 생 로랑에게』는 두 사람이 나눈 사랑의 온전한 증거물입니다. 피에르가 그의 장례식장에서 낭독한 추도문으로 시작되는 책은 함께했던 시간을 찬찬히 되짚으며 죽은 연인을 기억하고 애도하죠. 우리는 서로를 한 번도 떠난 적이 없었다는 문장에서는 숭고함마저 느껴지는 듯합니다.

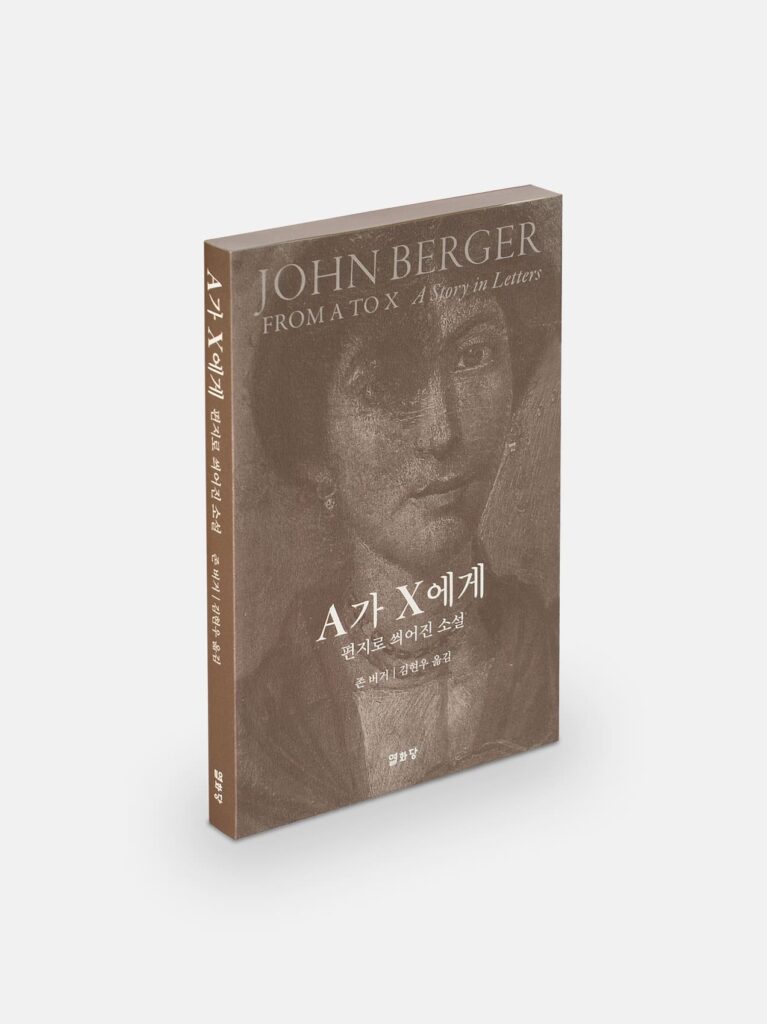

『A가 X에게』

“모든 사랑은 반복을 좋아해요. 그것은 시간을 거부하는 것이니까요. 당신과 내가 하는 것처럼 말이에요.”

_존 버거, 『A가 X에게』

‘편지로 쓰여진 소설’이라는 부제를 지닌 『A가 X에게』는 독특한 구성의 책입니다. 저자 존 버거는 어느 폐쇄된 교도소에서 발견한 편지와 메모를 기반으로 이 책을 완성했다고 서두에 밝히고 있죠. 편지의 발신인 약제사 아이다는 반정부 테러 조직 결성 혐의로 이중종신형을 선고받은 연인 사비에르에게 감옥 밖 세상 소식을 전합니다. 그녀가 표현하는 섬세하고 서정적인 일상 풍경은 달빛에 비친 호수만큼이나 투명하게 반짝거리죠. 부당한 현실에 저항하고 사랑의 힘으로 인내하며 서로의 부재를 견디며 살아가는 두 사람. 이 이야기가 현실인지 허구인지는 그리 중요한 사실이 아닐지도 모릅니다.

『젊은 시인에게 보내는 편지』

“고독하다는 건 좋은 일이지요. 고독이란 어려운 것이기 때문입니다. 어렵다는 것, 그것이 우리가 그 일을 하는 이유입니다. 사랑도 대단한 일입니다. 사랑 또한 어렵기 때문이지요.”

_라이너 마리아 릴케, 『젊은 시인에게 보내는 편지』

특유의 감수성과 기민한 시선으로 유려한 작품을 남긴 오스트리아 출신 서정시인 라이너 마리아 릴케. 『젊은 시인에게 보내는 편지』는 그가 시인 지망생 프란츠 카푸스에게 5년간 보낸 10편의 글을 묶은 책입니다. 청춘이라면 응당 품는 삶에 대한 고민과 질문에 그는 애정을 담아 예리한 성찰이 깃든 답변을 건넵니다. 방황해도 좋으니 직접 부딪히고 경험해볼 것을 격려하고, 모든 정답은 자신만이 알고 있다는 사실을 다시금 깨우쳐 줍니다. 사랑과 고독, 시와 예술, 그리고 죽음까지. 삶에 대한 깊이 있는 조언과 위로는 100년이 훌쩍 지난 지금도 여전히 유효하게 다가옵니다.

『채링크로스 84번지』

“저는 속표지에 남긴 글이나 책장 귀퉁이에 적은 글을 참 좋아해요. 누군가 넘겼던 책장을 넘길 때의 그 동지애가 좋고, 오래전에 세상을 떠난 누군가의 글은 언제나 제 마음을 사로잡는답니다.”

_헬렌 한프, 『채링크로스 84번지』

『채링크로스 84번지』는 런던 채링크로스가의 헌책방과 뉴욕의 어느 작가가 20년간 주고받은 편지를 엮은 책입니다. 1970년 처음 출간된 이후 <84번가의 연인>이라는 이름으로 영화화되기도 했죠. 하루하루 글을 쓰며 살아가는 헬렌 한프는 갖고 싶었던 책을 구하기 위해 지구 반대편의 서점으로 편지를 부치고, 놀랍게도 친절한 답장을 받으며 이 편지는 장장 20년 동안 이어지게 됩니다. 사람 냄새 나는 중고 책의 낭만을 사랑하는 헬렌, 번역과 외관을 꼼꼼히 체크하며 더 좋은 책을 보내주고자 애쓰는 프랭크. 책으로 맺어진 두 사람의 끈끈한 우정은 우리가 떨어져 있어도 서로 연결될 수 있음을 실감하게 만듭니다.

한 사람만을 떠올리며 꾹꾹 눌러 담은 진솔하고 다정다감한 마음. 그 빛깔은 사랑일수도, 혹은 단어로는 결코 형용할 수 없는 이상의 존재일 수도 있겠죠. 서늘한 공기와 손끝을 시리게 하는 찬바람이 사뭇 낯설게 느껴지는 이 계절, 오래된 편지의 구절을 차분히 곱씹으며 몸과 마음을 따스하게 녹여보는 건 어떨까요.