일본을 대표하는 건축가 구마 겐고가 설계한 사운드 뮤지엄 ‘오디움’이 지난해 국내에 문을 열면서 화제를 모았습니다. 인간적인 건축, 지역성이 묻어나는 자연스러운 건축을 지향하는 구마 겐고의 작품은 국내에서도 많은 사랑을 받고 있는데요. 한편, 구마 겐고는 건축가이면서 동시에 십여 권의 건축서를 서술한 작가이기도 합니다.

건축을 언어로 전환하는 일은 건축물을 짓는 것과는 또 다른 일일 겁니다. 많은 건축가가 텍스트를 통해 자신의 작품과 건축관을 설명하는데요. 어떤 텍스트는 건축물에 딸린 단순한 주석에 그치지 않고, 건축에 인문학적 의미를 부여하는 새로운 작업이 되곤 합니다. 구마 겐고 역시 독창적인 언어를 통해 자신의 건축관을 드러내는데요. 구마 겐고는 어떤 언어를 통해 건축을 텍스트로 전환해 왔을지, 두 권의 책을 통해 소개하려고 합니다.

의성어 의태어 건축

“의성어 의태어는 정의하려 하지 않고 명확히 하려는 의지도 없지요. 이 점이 의성어 의태어의 가능성이라고 봅니다. 기성 언어를 사용하여 건축을 설계하려는 순간 언어가 도리어 건축을 구속하게 됩니다”

송송송송, 숭숭숭숭, 팔랑팔랑. 그림책을 보는 것 같은 이 의성어와 의태어는 구마 겐고가 건축을 설명하기 위해 선택한 단어들입니다. 건축물이 ‘까칠까칠’하다는 건 무슨 뜻일까요? ‘삐죽삐죽’한 건축물은 어떻게 생긴 것일까요?

알쏭달쏭한 단어도 이 책을 펼쳐 자세히 들여다보면 고개를 끄덕이게 됩니다. 이를테면 ‘삐죽삐죽’은 나무가 그 생명을 분출하듯이 바깥으로 단면이 튀어나온 모양인데요. 구마 겐고가 설계한 써니힐즈 재팬이나 스타벅스 다자이후텐만구 오모테산도점처럼 말입니다. 각재를 엮은 모양 덕분에 파사드가 말 그대로 ‘삐죽삐죽’하게 느껴지는 건물들입니다. 이에 대해 설명하며 구마 겐고는 나무가 건물에 마치 죽은 듯이 펴 발려 있는 상태를 경계했는데요. 나무가 가진 본연의 생명력, 전통 목조 건축의 자연스러움을 드러내고자 한 방식이 ‘삐죽삐죽’이라는 단어에 잘 드러납니다.

또, ‘술술술술’은 틈 사이로 기체나 액체, 빛이 자연스럽게 흘러가는 모양을 말하고, ‘송송송송’은 알맞은 비례로 틈이 있어 작은 입자가 강조되는 모양을 뜻하는데요. 송송송송한 건물은 인간이 느낄 수 있을 만큼의 작은 요소가 일정한 틈을 두고 배치되어 균형 있고 편안한 모습입니다. 술술술술한 건물에서는 내부로 빛이나 공기가 흐르는 느낌을 주고요. 커다란 덩어리가 아닌 작은 입자를 강조하고, 모더니즘의 수학적 비례보다 자연과 인간의 관계를 중시하는 구마 겐고의 철학이 엿보이는 대목입니다.

프로포션, 황금비, 매스 등. 기성의 건축 언어로 이 건물들을 설명할 수도 있겠습니다. 하지만 구마 겐고는 언어를 통해서 먼저 기존의 관점을 탈피하고자 했는데요. 확실성보다는 모호성을, 합리성보다는 주관성을 강조하기 위해 의성어와 의태어는 좋은 선택이었을 겁니다. 자신만의 언어를 고르는 과정에서 건축관은 더 독특하고, 명료해집니다.

점 선 면

“물질을 울림이라고 한다면 건축가는 음악가다. 듣고 또 듣는 일이 가장 필요하다.”

“딱딱한 콘크리트가 아니라 다양하고 자유로운 입자를 매개로 작고 부드러운 신체를 커다란 자연에 연결하고 싶었다.”

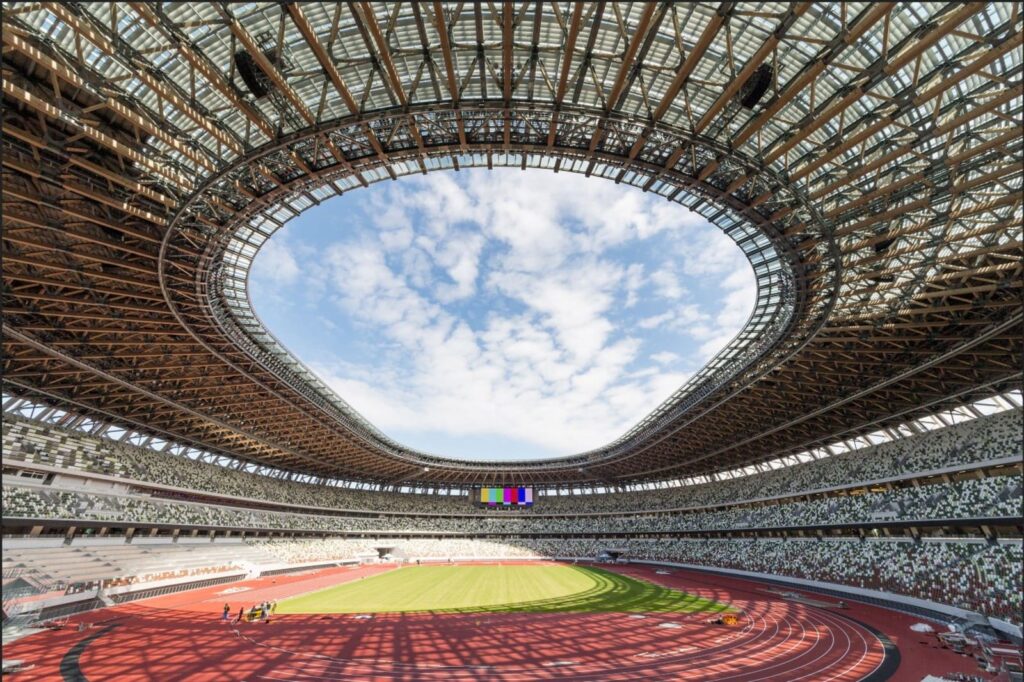

구마 겐고는 『작은 건축』이라는 책을 서술할 정도로 작다는 개념을 강조했습니다. 하지만 ‘작음’은 반드시 건축물 전체의 스케일을 뜻하는 건 아니었는데요. 도쿄올림픽을 진행한 신국립경기장과 같이 큰 스케일의 건축물을 짓기도 했으니까요. 『점 선 면』은 큰 건물을 짓더라도 작고 인간적인 감각을 얻고자 고민하는 과정에서 탄생했습니다.

인간의 몸은 작고 부드럽고 섬세한데, 콘크리트로 지어진 건축물은 크고 투박하고 공업적이라는 점이 20세기 건축에 대해 구마 겐고가 짚은 문제점이었습니다. 건축물을 천으로 만들고 싶다고 생각할 정도였죠. 그 간극을 해소하기 위해서 점∙선∙면의 근본적인 요소를 통해 건축사를 다시 살펴보는데요. 작은 돌로 쌓은 조적조 건물을 ‘점’의 건축이라고 본다면, 기둥이 세워진 그리스 신전, 일본의 전통 목조 건축은 ‘선’의 건축입니다. 기술적으로 큰 덩어리를 다룰 수 있게 된 근대 이후 ‘면’의 건축이 등장했고, 콘크리트는 ‘볼륨’의 건축으로 나아갑니다.

사실 구마 겐고의 점∙선∙면은 아주 명확하게 나뉘는 개념은 아닌데요. 오히려 인간 신체와의 관계에 따라 유동적으로 달라집니다. 이 개념을 통해서 구마 겐고가 주장하고 싶었던 것은 ‘볼륨으로부터의 탈피’였습니다. 점∙선∙면과 같이 인간이 인식할 수 있는 작은 단위로 다시 건축물을 나누고, 단위를 줄일 수 있는 방식에 대해 다양한 건축 사례를 통해 살펴보고자 했죠.

『점 선 면』에는 물리학과 철학을 넘나드는 구마 겐고의 놀라운 통섭적 지식이 엿보입니다. 책 속에서 ‘건축은 과학이 이룬 지식과 관점을 따라가기에 늘 뒤늦다’며 아쉬워하기도 했는데요. 뉴턴 물리학과 양자역학, 초끈 이론과 깁슨의 심리학 이론까지 넘나들며 건축 이론을 확장합니다. 제목은 동명의 칸딘스키 책을 연상시키고, 서두에 붙인 ‘방법서설’은 데카르트의 철학서를 떠올리게 하는데요. 다양한 분야의 지식을 막론하고 건축으로 통합시키기 위해 고민하며 구마 겐고만의 독자적인 텍스트 세계가 펼쳐집니다.

‘지는 건축’, ‘작은 건축’, ‘자연스러운 건축’ 등 구마 겐고는 고르고 고른 자신만의 단어를 책으로 선보입니다. 건축물을 텍스트로 전환하는 일은 마치 한 언어를 다른 언어로 번역하는 일과 비슷한데요. 건축물은 그 자체로 좋은 언어이기도 하지만, 텍스트로 전환하는 과정에서 새로운 의미를 생성한다는 걸 알 수 있습니다.

구마 겐고의 언어는 왜 신선하게 느껴질까요? 새로운 접근법은 텍스트의 제약을 인식하는 데서 출발합니다. 이를테면 모더니즘의 말과 단어로는 모더니즘에서 벗어나기 어렵습니다. 새로운 말과 단어를 형성함으로써 새로운 세계가 열리지요. 자신만의 말로 작품을 표현하는 일은 무척 어렵지만, 반드시 필요한 일이기도 합니다. 건축을 텍스트로 전환하는 데 남다른 노력을 기울인 구마 겐고의 책을 살펴보며 건축과 텍스트의 관계에 대한 새로운 관점을 획득하길 바랍니다.