신문 광고를 생각하면 어떤 게 가장 먼저 생각나나요? 보통 정해진 지면 안에 이미지와 문구를 배치한, 한눈에 광고임을 알 수 있는 형태가 가장 먼저 생각날 거예요. 그런데 최근 몇몇 브랜드는 신문을 단순한 매체로 쓰는 데서 그치지 않고, 신문이 오랫동안 쌓아온 형식과 문법 자체를 그대로 모방하고 있어요. 기사처럼 쓰고, 특집면처럼 편집하고, 심지어 신문이 가진 물성까지 끌어오고 있죠. 그렇게 만들어진 결과물은 독자를 잠시 멈춰 서게 만들고 있어요. “이건 광고일까, 기사일까?” 이번 글에서는 이런 질문을 남기는 사례들을 통해, 브랜드들이 왜 하필 지금 ‘신문’의 형식을 빌려오는지 생각해 보는 시간을 가져보려고 합니다.

A24

– 약혼 발표 기사로 소개된 영화

영화 배급사 A24는 영화 <더 드라마(The Drama)>를 홍보하며 조금 낯선 선택을 했어요. 포스터도, 예고편도 아닌 신문의 약혼 발표 형식으로 광고를 만든 거예요. 이 광고는 미국 지역 신문 지면에 실제 기사처럼 실렸고, 제목부터 문단 구성, 정보 배열까지 전통적인 경조사 면의 문법을 거의 그대로 따르고 있어요.

광고 속에는 영화 제목도, 홍보 문구도 등장하지 않아요. 대신 인물의 이름과 가족 관계, 약혼 사실, 날짜 같은 정보만이 차분하게 나열돼 있죠. 얼핏 보면 실제 약혼 소식처럼 읽혀요. 다만 이 인물들은 모두 영화 속 등장인물이고, 기사에 적힌 날짜는 영화의 개봉일과 맞닿아 있어요.

처음 이 광고를 보면 ‘독자를 속이려는 걸까?’라는 생각이 들 수도 있어요. 하지만 조금만 더 들여다보면, 이 방식의 핵심은 속임수와는 거리가 멀다는 걸 알 수 있어요. 신문에 실린 약혼 발표는 오랫동안 사적인 사건을 공적인 기록으로 남겨온 형식이기 때문이에요.

A24는 이 오래된 문법을 빌려, 영화 속 관계를 현실의 사건처럼 배치해요. 광고임을 감추기보다는, 신문이라는 매체가 가진 신뢰와 공공성을 이야기 안으로 자연스럽게 끌어들이는 방식에 가깝죠. 그래서 독자는 영화를 ‘홍보 콘텐츠’로 먼저 만나는 대신, 하나의 이야기 조각을 먼저 접하게 돼요.

Nike

– 신문 특집처럼 읽히는 러닝의 하루

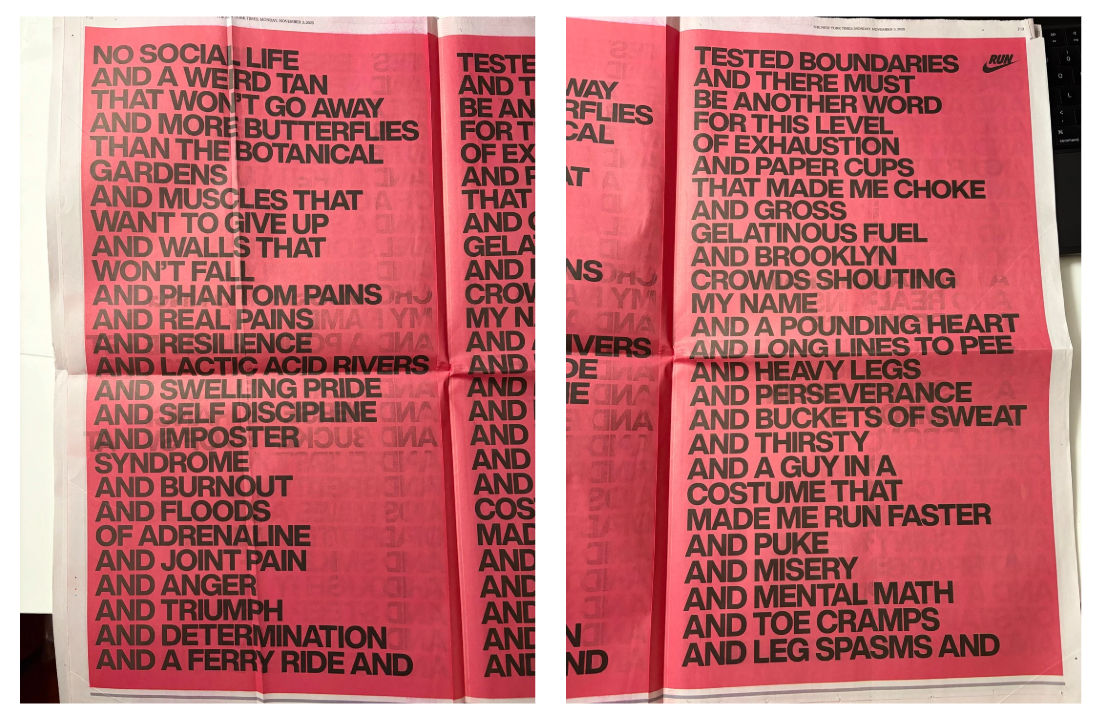

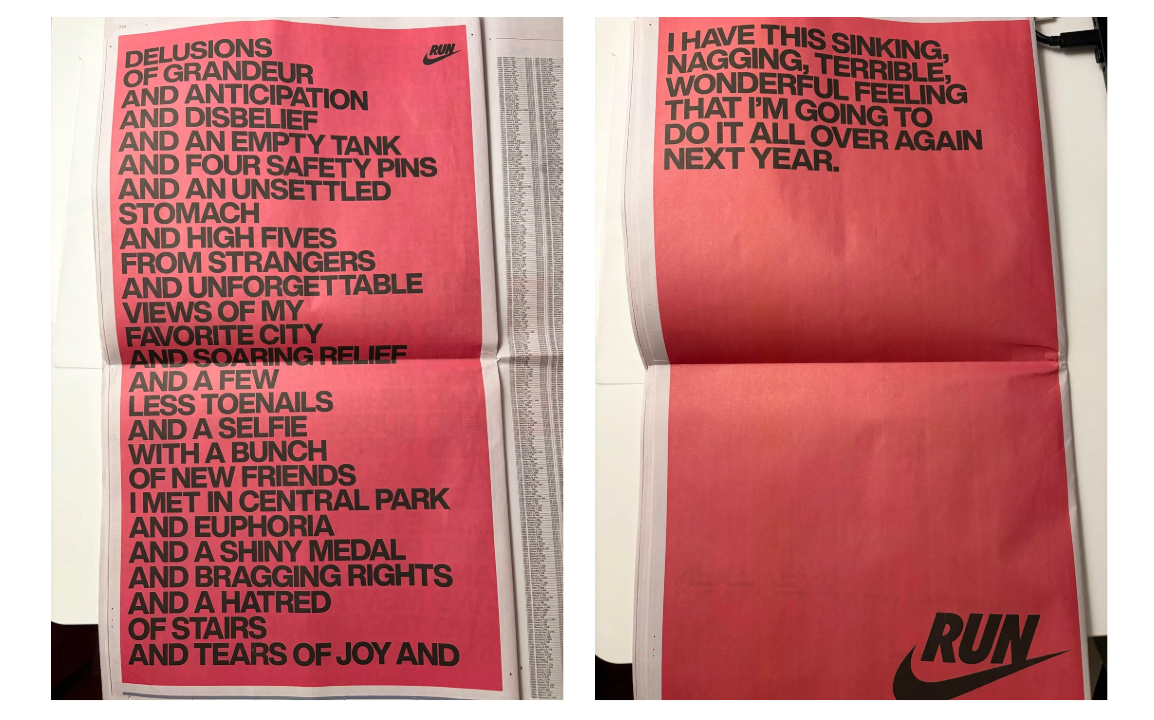

나이키(Nike)는 뉴욕 마라톤이 끝난 다음 날, 뉴욕타임스 지면에 6페이지에 걸친 인쇄 광고를 실었어요. 이후 이 광고는 네티즌들에 의해 SNS에 공유되며 화제가 됐지만, 처음 이 이야기가 놓였던 자리는 여전히 신문 지면이었죠.

광고의 구성은 전형적인 신문 특집 기사에 가까워요. 화려한 이미지나 제품 사진 대신, 긴 텍스트가 흐름을 이끌어요. 문장은 러너의 시점을 따라가며, 달리는 동안 느끼는 고통과 후회, 체력의 한계를 솔직하게 풀어내죠. 읽다 보면 마라톤을 권하는 글이라기보다, 오히려 마라톤을 하면 안 될 이유를 적어놓은 기록처럼 느껴지기도 해요.

하지만 마지막 문장에서 흐름이 바뀌어요. “그리고 내년에도 이 모든 것을 반복할 거라는 끔직하면서도 멋진 느낌이 든다.” 러닝을 경험해본 사람이라면, 그 문장을 읽는 순간 자연스럽게 고개를 끄덕이게 되죠. 결국 다시 출발선으로 돌아오게 되는 이유를, 나이키는 아주 담담하게 이야기해요.

이 광고가 인상적인 이유는 공감을 긍정적인 감정으로만 다루지 않기 때문이에요. 신문은 사건이 끝난 뒤, 그 경험을 정리하고 기록하는 매체잖아요. 나이키는 이 신문의 역할을 그대로 빌려, 러닝을 미화하지 않고 회고해요. 그래서 이 광고는 동기 부여라기보다 공감의 기록처럼 읽혀요. 마케팅에서 말하는 ‘공감’이 어디까지일 수 있는지를 다시 생각하게 만드는 사례였죠.

ALDI

– 신문으로 설명하는 오늘의 신선함

슈퍼마켓 체인 알디(ALDI)는 2018년 스페인에서 진행한 Fresh Prints 캠페인을 통해 신문의 또 다른 속성에 주목했어요. 이 인쇄 광고는 한쪽에는 해당 날짜의 신문 기사, 다른 한쪽에는 신선한 과일과 채소 이미지를 나란히 배치한 구성이에요.

여기서 신문은 정보를 전달하는 매체가 아니에요. 대신 ‘오늘’이라는 시간을 가늠하는 기준으로 작동해요. 신문은 하루가 지나면 곧바로 낡아지는 물건이죠. 알디는 이 특성을 활용해, “오늘 신문 옆에 놓아도 될 만큼 신선하다”는 메시지를 설명 없이 전달해요.

신선함을 숫자나 문장으로 증명할 필요도 없어요. 신문이라는 오브제 하나만으로 충분하거든요. 신선도는 품질의 문제가 아니라, 시간의 문제로 바뀌어요. 이 캠페인의 설득력은 이미지 자체보다 구조에서 나와요. 신문이라는 형식을 그대로 가져와, 신선함을 이해하게 만드는 방식이니까요. 덕분에 디지털 매체로는 대체하기 어려운 인쇄물 특유의 감각이 분명하게 작동할 수 있었죠.

그래서, 왜 신문일까요? 이 사례들을 찬찬히 보면 공통점이 보여요. 이 광고들은 신문을 ‘옛날 매체’로 소비하지 않아요. 대신 신문이 오랫동안 쌓아온 형식과 문법, 시간성과 신뢰를 그대로 가져와요. 기사체 문장은 이야기에 무게를 더하고, 특집면의 구조는 경험을 기록으로 바꾸며, 종이 신문이라는 물성은 메시지를 오늘의 감각으로 붙잡아 두죠. 브랜드는 더 크게 말하기보다, 더 천천히 읽히는 방식을 선택해요.

이건 단순한 향수라기보다는 전략에 가깝게 해석되었죠. 빠르게 소비되고 잊히는 콘텐츠 사이에서, 한 번 더 읽히기 위한 선택이니까요. 이건 광고일까요, 기사일까요. 그 경계를 고민하게 되는 순간, 메시지는 이미 한 번 더 독자에게 닿아 있을지 몰라요.