지난 설 연휴 기간 국립현대미술관은 많은 사람으로 북적였다. 국립현대미술관 서울관에서 전시 중인 ≪이건희 컬렉션: 이중섭≫을 예약하려면 보름은 기다려야 했다. 친구, 연인, 가족 단위까지 많은 인파가 몰린 미술관은 전시장 안쪽은 물론 입구와 로비, 아트샵, 티켓부스까지 관람객의 어수선한 소음으로 가득했다. 사람과 사람 사이를 주의 깊게 가르며 로비 안을 거닐다 문득 현대음악 공연장의 모습이 겹쳐졌다. 적어도 현대미술은 사람들을 불러 모으는 데 성공한 것 같았다. 어디 현대미술뿐일까? 교양인에게 현대문학을 읽는 일은 기본이요, 안도 다다오의 건축은 무려 “관광지”다. 무용의 경우 멀리 볼 필요도 없다. 현대무용단 앰비규어스는 국악 기반 얼터너티브 팝 밴드 이날치와 협업하며 전 세계 팬들의 주목을 한몸에 받고 있다.

현대음악은 상황이 조금 다르다. 일반 청중들에게뿐만 아니라 스스로를 클래식 음악 애호가라고 소개하는 이들에게도 현대음악은 낯선 영역이다. 심지어는 클래식 음악 전문가에게 ‘현대음악은 잘 듣지 않는다’는 말도 어렵지 않게 들을 수 있다. 현대음악은 어쩌다 청중을 잃었나? 우리는 왜 현대음악에 등을 돌렸나? 현대음악은 필요한가? 이 글은 현대음악이 시작된 1900년대 서양 고전음악이 걸어온 길을 더듬으며 이런 질문들을 고민해 본다.

소음도 음악이다

현대음악의 역사는 ‘음악’이라고 부르는 것의 외연이 이례적으로 확장되어 온 과정이다. 음악적이지 않은 소리라고 여겨졌던 소음을 음악에 끌어들이려는 움직임이 이곳저곳에서 동시다발적으로 일어났고, 나아가 소리가 음악의 재료라는 기본 전제를 뒤엎어 ‘침묵’까지도 음악이라고 주장하는 목소리가 나타났다. 기술 발전에 힘입어 전자기술을 활용한 악기가 하나둘 발명되면서 기존에는 존재하지 않던 소리가 음악의 새로운 재료가 되기도 했다.

‘소음도 음악’이라는 말은 지금 들어도 얼마간 급진적인 주장처럼 들린다. ‘음악’이라는 말을 떠올렸을 때 생각나는 것은 듣기 좋게 조직화 된 아름다운 소리지 뒤죽박죽 뒤엉킨 불쾌한 소리가 아니기 때문이다. 실제로 아주 오랫동안 사람들은 듣기에 좋은 소리를 일정한 규칙에 따라 조화롭게 꾸려낸 소리 집합체를 음악이라고 불렀다. 그런데 관점을 조금 옮겨서 이것을 달리 말하자면, 음악이란 듣기에 좋지 않은 소리를 체계적으로 관리하고 전략적으로 배제한 소리 구성물이다. 이런 맥락에서 ‘소음도 음악’이라는, 지금도 낯설게 다가오는 이 주장이 약 100년 전 사람들에게 얼마나 큰 충격을 안겨주었을지는 깊이 고민해보지 않아도 짐작해 볼 수 있다.

소음은 독일 작곡가 아르놀트 쇤베르크(Arnold Schoenberg)가 주장한 ‘불협화음의 해방’과 함께 서양음악 역사에서 처음으로 주인공이 된다. 반드시 ‘조화로운 협화음으로 해결되어야 한다’는 조건이 지켜질 때만 사용될 수 있던 불협화음이 이제는 어떠한 규제에서도 자유로운 해방음이 된 것이다. 이것은 시작에 불과했다. ‘불협화음’ 정도가 아니라 진짜 ‘소음’ 자체를 음악의 중심에 끌어들이려는 움직임이 곧바로 본격화되었다. 이탈리아의 미래주의 화가 루이지 루솔로(Luigi Russolo)는 ‘소음 예술’을 내세웠다. 그 일환으로 시끄러운 소리를 발생시키는 소음 악기 ‘인토나루모리’를 제작하기도 했다. 프랑스 작곡가 피에르 셰페르(Pierre Schaeffer)는 당시 상용화되기 시작한 녹음 기술을 음악에 적용했다. 일상 속 소음을 직접 녹음하고 그것을 음악의 재료로 사용한 것이다. 셰페르는 일상의 구체적 소리를 녹음하는 자신의 새로운 음악을 ‘구체음악’이라고 불렀다. 1970년대에 이르면 바이올린이나 첼로 같은 전통적인 악기를 독특한 방식으로 다루어서 소음을 만들어 내는 음악가들도 나타났다. 이들은 악기의 몸체를 때리거나 현악기의 줄을 잡아 뜯는 등 기존과 다른 방식으로 악기에서 소리를 이끌어 내려고 했다. 악음뿐만 아니라 소음까지 연주하게 된 악기의 가능성은 무한히 커졌다.

소음을 음악의 재료로 삼은 이들에게 협화음과 불협화음 같은 구분은 더 이상 무의미했다. 악음을 넘어 소음까지 음악의 재료라고 여긴 이들은 어떤 소리든 음악이 될 수 있다고 생각했다.

침묵도 음악이다

미국 작곡가 존 케이지(John Cage)와 함께 음악의 경계는 한 번 더 확장된다. 음악에 관해 전방위적으로 새로운 사유를 제안한 케이지는 소리를 넘어 침묵 역시 음악이라고 주장했다. 소리가 들리지 않는 정적 상태가 어떻게 음악일 수 있을까?

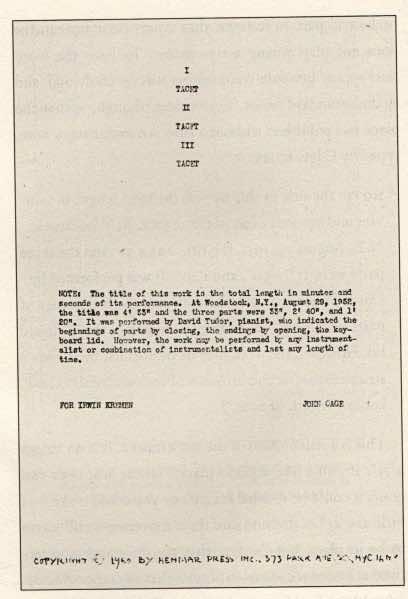

케이지의 작품 “4분 33초”는 가장 잘 알려진 침묵에 관한 음악적 실험이다. 이 음악의 초연은 당시 실험 음악 분야에서 가장 권위 있는 피아니스트 데이비드 튜더(David Tuder)가 맡았다. 객석에 모인 청중의 박수를 받으며 무대에 오른 피아니스트. 그런데 연주자의 행동이 심상치 않다. 피아노 앞에 앉은 피아니스트는 건반의 덮개를 닫고 시계만 쳐다본다. 얼마간의 시간이 흐른 후 피아니스트는 다시 건반의 덮개를 열고 닫더니 이내 시계에 시선을 고정한다. 이 행위를 한 번 더 반복할 때쯤 되자 청중은 웅성대기 시작한다. 피아노 덮개를 열고 닫고 시계를 응시하기만 하는 연주자의 기이한 퍼포먼스에 초연 현장에는 청중들의 당혹스러운 신음만이 가득 찼다.

초연 현장에 다녀온 사람들은 케이지의 “4분 33초”에서 아무것도 듣지 못했다고 말했다. 오직 침묵뿐이었다고. 하지만 같은 자리에 있던 케이지는 오히려 피아니스트의 침묵이 다른 많은 것을 듣게 했다고 술회한다. 1악장이 연주되는 동안은 바람 소리가, 2악장에서는 빗방울이 지붕 위에 툭툭 떨어지는 소리가, 마지막 3악장이 시작되자 당황한 청중의 어수선한 말소리와 객석에서 자리를 뜨는 청중의 발걸음 소리까지 수많은 소리가 들렸다는 것이다.

침묵의 “4분 33초”는 외려 세상이 얼마나 다양한 소리로 가득 차 있는지 알려준다. 아무 소리도 들리지 않는다고 생각하는 그 순간에도 어떤 소리는 존재한다. 침묵의 순간은 그동안 의식적으로 듣지 않은 소리에 귀 기울기도록 한다. 이제는 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp)의 ‘샘’(Fauntain)만큼이나 유명한 케이지의 “4분 33초”는 물론 초연에서와 같은 당혹감을 불러오지 않는다. 그렇지만 이 작품은 여전히 음악이란 ‘시간의 지속’이라는, 음악에 관한 또 다른 본질을 꿰뚫는다. 고요한 정적 속에서, 이제 우리는 시간의 경과를 듣는다.

기술로 매개된 소리도 음악이다

음악에서 소음의 입지는 기술을 만나며 증폭된다. 프랑스의 피에르 셰페르가 녹음 기술을 활용했다면, 독일의 카를하인츠 슈톡하우젠(Karlheinz Stockhausen)에게는 당시 새로 발명된 신시사이저(synthesizer)가 있었다. 이들은 각자의 방식으로 새로운 소리들을 만들어내며 소리 재료의 범주를 확장했다. 셰페르의 구체음악은 원래 있는 소리를 녹음한 뒤 그 소리를 다양한 방법으로 조작한다. 이를테면 음원을 길게 늘어뜨리거나, 압축시키거나, 혹은 녹음된 테이프를 잘라 소리를 분절시키거나, 잘린 테이프를 새로운 순서로 이어 붙이는 방법들로 말이다. 셰페르의 말대로 이런 식의 작곡 방법은 영화 제작 방식과 닮았다. 신시사이저를 사용한 슈톡하우젠의 전자음악은 셰페르와 다르다. 신시사이저는 전기적으로 발생한 일종의 소음을 겹겹이 쌓아 합성시켜 새로운 소리를 만들어 내는 기계다. 또 특정 소리를 전자적 장치로 독특하게 변형시켜 새로운 소리를 얻어내기도 한다. 그 소리들은 언뜻 공상과학영화나 오래된 콘솔 게임에서 나올 법한 효과음을 떠오르게도 한다.

주목해야 할 것은 음악만 새로워진 것이 아니라는 점이다. 기술 문명과 함께 음악 문화의 환경 자체가 달라졌다. 과학 기술이 음악에 스민 당시 콘서트홀의 광경은 이전과 달랐다. 음악을 들으러 콘서트홀에 가면 무대엔 웬 시커먼 상자가 덩그러니 놓여 있었다. 그 안에 연주자가 숨어 있는 것인지, 음악은 상자 안에서 흘러나오는 듯했다. 그 상자는 물론 지금이야 어디서든 쉽게 볼 수 있는 스피커다. 연주자가 없는데 음악이 연주되고, 심지어 그 음악의 소리는 전에 들어본 적 없을 만큼 무척 기괴하다. 청중들에게 콘서트홀은 마치 새로운 소리와 작곡법을 실험하는 연구실 같았을지 모른다.

1900년대 초 모더니즘, 아방가르드와 함께 시작된 현대음악은 음악에 관한 기존의 사고를 교란했다. 오랜 역사 동안 음악의 주요 재료 바깥에 있던 소음은 이제 중심을 차지했다. 발전하는 기술 환경과 함께 소음과 새로운 소리를 향한 관심이 무궁무진하게 피어올랐고, 나아가서는 침묵 속에서 음악을 발견하기도 했다. 이 과정에서 전통적인 음악의 재료와 방법은 재편되었다. 음악의 문법 자체가 달라지자 음악과 청중은 급격히 단절되었다. 공유하는 음악 언어를 잃은 것이다. 새 음악이 초연되는 콘서트홀 현장은 청중의 야유와 조롱이 뒤섞인 스캔들로 얼룩지기 일쑤였고, 때로 그 새로운 음악은 충격을 안겨주기도 했다.

실제로 아도르노(Theodor W. Adorno)는 현대음악이 ‘충격 체험’을 선사한다고 전한다. 현대음악은 아직 이 세상에 존재하지 않는 새로움을 들려주고 싶어 하기 때문이다. 그 새로움은 경험 밖에 있는 것이기 때문에 이해하기 어렵고, 때로는 충격적이기까지 하다. ‘이게 도대체 뭐지?’ 하는 질문을 불러일으키는 현대음악과 대면하면서 우리는 기존 사유의 틀이 뒤흔들리는 계기를 맞는다. 작가 은유는 이렇게 말한다. “모든 글(책)의 최종 목적은 ‘감동’이다. 그리고 진정한 감동은 신체가 바뀌어 이전으로 돌아갈 수 없음이다”라고. 나는 현대음악도 이와 다르지 않다고 믿는다. 아도르노가 말한 ‘충격’은 ‘감동’의 다른 말이다.

나아가 현대음악의 다양한 낯선 소리들은 우리 귀가 흡수하는 소리의 범주를 커다랗게 확장한다. 귀가 듣는 소리의 그릇이 커지면서 청각적 민감도 또한 높아질 테고 말이다. 눈이 문학적 활자를 읽어낼수록 언어로 그릴 수 있는 세상이 촘촘해지는 것처럼, 귀가 새로운 소리를 들어낼수록 소리로 빼곡한 이 세계는 더 섬세히 들린다. 그동안 세상을 눈으로 관찰(觀察)하려고 했다면, 이제는 현대음악과 함께 수많은 소리로 가득 찬 세계를 청찰(聽察)해 보면 어떨까.

25세기 동안 서구 지성은 세계를 바라보려고만 했다. (중략) 그러나 세상은 듣기 위한 것이다. 읽히는 것이 아니라 들리는 것이다.

_자크 아탈리, 『소음: 음악의 정치경제학』

- 테오도르 W. 아도르노, 『신음악의 철학』. 문병호, 김방현 역. 서울: 세창출판사, 2012.

- 은유, 『글쓰기의 최전선』. 서울: 메멘토, 2015.

- Jacque Attali, Noise: Political Economy of Music. trans., Brian Massumi, University of Minnesota Press, 1985.