자연은 예술가에게 영감의 원천이다. 길고 긴 예술의 역사에는 자연을 모방하려는 예술가들의 시도가 갖가지 모양으로 새겨져 있다. 음악도 예외는 아니다. 가장 대중적으로는 비발디(Antonio Vivaldi, 1678-1741)의 〈사계〉가 그런 경우다. 비발디는 봄, 여름, 가을, 겨울 네 개 계절에서 들을 수 있을 법한 시냇물 소리, 천둥소리, 바람 소리, 개가 짖는 소리 따위를 바이올린, 비올라, 첼로 같은 현악기 소리로 묘사했다. 1900년대 프랑스에서 활동한 작곡가 메시앙(Olivier Messiaen, 1908-1992)은 비발디보다 훨씬 더 적극적으로 자연의 소리를 대한 경우다. 그는 자연 중에서도 특히 새의 울음소리를 음악에 담고 싶어 했다. 그가 관찰한 새의 종류는 어찌나 다양한지, 그 소리들은 또 어찌나 생생한지, 흥미진진한 생물도감을 펼친 듯한 감각까지 전한다. 이 글은 새소리를 사랑한 작곡가 메시앙에 관한 것이다. 음악과 자연은 그의 작업에서 어떻게 만나고 있을까.

새의 카탈로그

〈새의 카탈로그〉(Catalogue d’oiseaux, 1956~1958)는 메시앙이 직접 듣고 채집한 새소리가 음악으로 재탄생한 작품이다. 전체 일곱 권으로 완성된 이 작품에는 모두 열세 종류의 새소리가 담겼다. 알파인 초프, 유럽 꾀꼬리, 바다직박구리, 흰머리딱새 등 이름은 물론 생김새마저 생경한 새들이다. 메시앙은 새 울음소리의 리듬과 선율을 주의 깊게 듣고 오선지 악보에 그렸다. 자연에서 채보한 새소리는 피아노 음악으로 완성되었다. 아무리 상상력을 발휘해도 ‘참새 – 짹짹’ 같은 유치원생 수준의 새소리 밖에 흉내 내지 못하는 나로서는 새소리와 피아노 소리 사이의 틈을 좁히는 것이 여전히 쉽지 않다. 혹 마찬가지로 이 음악을 듣고는 대체 어디가 새소리와 닮았다는 것인지 의심이 든다면 아래 영상을 클릭해 보라. 피아노 소리는 꽤 그럴듯하게 새소리를 집어삼켰다.

숲속의 새들

온갖 새들이 가득 메운 깊은 숲에 들어서 본 적이 있는가. 그곳에선 무슨 소리가 들려올까. 메시앙의 어떤 작품은 수십 마리 새들이 우렁차게 노래하는 숲속으로 우리 몸을 이동시키기도 한다. 대규모 오케스트라 작품 〈크로노크로미〉(Chronochromie, 1960) 중 ‘에포드’(VI. Epode)가 바로 그런 경우다. 모두 일곱 개 악장으로 되어 있는 이 작품의 여섯 번째 악장 ‘에포드’에서는 관악기와 타악기가 모두 빠지고 현악기만 연주한다. 열여덟 대의 현악기는 저마다 다른 각자의 선율을 연주한다. 예상할 수 있듯이 각 악기가 연주하는 선율은 발음하기도 어려운 ‘무슨 무슨’ 새의 울음소리다. 이를테면 검은다리솔새, 흰목휘파람새, 쇠흰턱딱새, 보린휘파람새 따위의.

음악의 모양

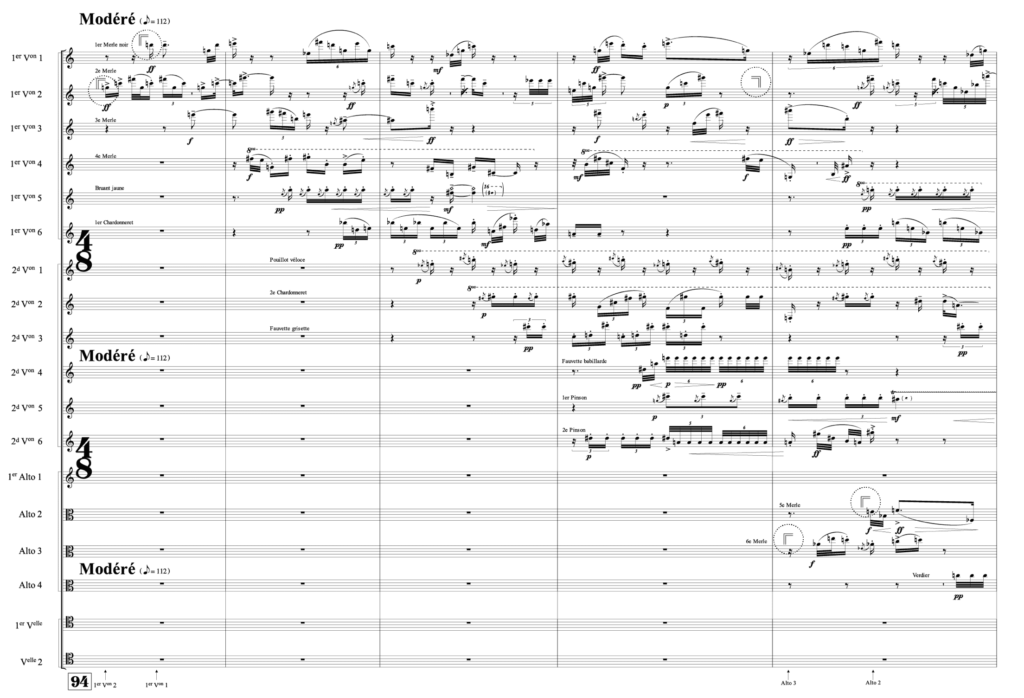

아래 삽입된 악보는 〈크로노크로미〉의 여섯 번째 악장 ‘에포드’를 시작하는 처음 다섯 마디다. 무척 복잡해 보이지만, 음 하나하나, 리듬 구석구석 톺아보지 않아도 이 악보에서 알아낼 수 있는 몇 가지가 있다. 가령 오선지가 세로로 열여덟 줄 나열되어 있다는 것, 오선지 각각이 하나의 성부를 이루는 열여덟 개 성부는 모두 동시에 나오지 않고 위에서부터 아래로 시차를 두며 차례로 연주되기 시작한다는 것, 또한 오선지에 그려져 있는 음표들의 모양, 곧 리듬은 비슷한 부분도 간간이 있는 듯 하지만 대체로는 서로 다른 제각각의 형태를 갖는다는 것 등.

자연을 음악으로

조직화하기

악보에 드러나는 시각적 차원에서 짐작할 수 있는 것처럼, 열여덟 대의 현악기는 서로 다른 새 울음소리를 모방한다. 눈 여겨 볼 것은 이 음악에 4분의 4박자 같은, 일정한 규칙을 따르는 박(beat)이 없다는 점이다.1) 다른 말로 하자면, 래퍼들이 자주 외치곤 하는 “비트 주세요!”의 그 비트가 이 음악에는 없다. 화려한 음악 반주 없어도 ‘비트’라는 최소한의 규칙이 바탕이 될 때 비로소 시작되는 래퍼의 노래나, 덩덕쿵덕 하는 장단 소리에 맞춰 읊조리는 소리꾼의 판소리에는 있는 것이 이 작품에는 없다. 마치 인공적으로 만든 ‘음악’에서 들을 수 있는 규칙적인 ‘박’을 ‘자연’에서 온 새소리에서는 인식하기 어렵다는 것을 염두에 두기라도 한 듯.

이 음악이 새들로 가득 찬 숲속의 소리처럼 감각되는 것은 이렇듯 약속한 순간에 다 같이 강세를 만들어 내는 ‘박’이 없어서다. 이 작품을 처음 듣고 ‘뒤죽박죽 엉망진창 뒤엉킨 소리’라는 생각이 들었다면, 그것은 여기에 시간을 일정하게 분절하려는 의지가 없어서다. 혹은 인간의 질서를 벗어나 그 자체의 원칙대로 존재하는 ‘자연’과 다르게, ‘음악’이란 본디 일정한 의도를 가지고 조립하고 조직화한 창조물이라는 기대가 있어서다. 만일 그렇다면 메시앙의 이 작품이 흥미로운 것은 새의 울음소리를 치밀하게 악기 소리로 묘사해 내서라기보다, 그것이 ‘음악’에 대한 기존의 기대에서 근본적으로 이탈하는 것처럼 들리기 때문은 아닐까.

1) 박(beat): 박과 리듬은 다르다. 마치 우리 몸에 맥박이 균일하게 흐르는 듯 음악에 내재되어 있는 일정한 강세 패턴이 박이라면, 리듬은 그 강세 패턴 위에서 만들어지는 길고 짧은 음들의 흐름이다.

음악의 영원한 시간

음악이 음악다운 건 그것이 시간을 재구성할 수 있어서다. 시계 시간에 따라 일정하게 흐르는 물리적인 시간은 음악에서 재창조된다. 음악 안에서 시간은 빠르거나 느리게 흘러갈 뿐 아니라, 과거의 시간으로 역행하거나 뒤죽박죽 뒤엉킬 수도 있다. 이 글에서 다룬 메시앙의 음악 〈크로노크로미〉 중 ‘에포드’는 새소리에 관한 관심에서 출발해 음악과 시간에 관한 문제를 건드린다. 여기서 시간은 ‘흐르기’ 보다 ‘멈춘다.’ 여기에는 시계 시간의 ‘똑딱’이 없고, 음악 시간의 ‘비트’가 없다. 규칙적인 시간 분절을 상실한 무시간의 세계에서 음악의 시간은 무한해진다. 그 영원한 시간은 음악의 시간을 넘어 자연의 시간까지 초월한다.

- 박수인, “20세기 음악의 새로운 시간성을 만들어가는 형식들: 불연속적 형식과 정지적 형식을 중심으로,“ 한양대학교 박사학위논문, 2022.