때때로 해석보다는 말 없는 감상이 먼저여도 좋은 작품들이 있습니다. 감상자가 무엇을 느끼든 상관없이 감상 자체로 좋은 그런 그림들이죠. 이성자 화백의 그림이 그렇습니다. 솜사탕처럼 코끝을 간지럽히고, 별사탕처럼 달콤한 맛이 느껴지듯 합니다. 그러나 작가의 삶을 들여다보면, 그의 작품이 누구보다도 처절한 그리움과 한으로 수놓아진 별들이었음을 깨닫고 마음이 아려오기 시작합니다.

2024 베니스 비엔날레에서 이성자의 ≪지구 저편으로(Towards the Antipodes)≫ 전시가 한창입니다. 이성자는 김환기, 유영국과 함께 한국 추상미술의 선구자로 평가받으며, 일찍이 프랑스 화단에서 인정받은 작가입니다. 이번 베니스 비엔날레 주제인 ‘외국인은 어디에나 있다’와도 꼭 닮은 작가의 지구 저편으로의 여정을 톺아보고자 합니다.

고독과 그리움으로 수놓은 하늘

작가는 한국전쟁, 이혼 그리고 자식들과의 생이별을 겪은 후 프랑스 파리로 이주했습니다. 이후 가족과 고향을 그리워하며 약 60년간 고독과 그리움이 알알이 박힌 하늘을 그렸습니다. 과거 한국과 프랑스를 오가는 항로가 변경되기 전에는 알래스카 극지를 거쳐 비행했다고 합니다. 작가는 비행기 창문 밖으로 내려다본 빙하를 모티브로 하여 ‘지구 반대편으로 가는 길’이라는 그림으로 자신의 기나긴 행적을 기록하기도 합니다. 그런데 극지방의 차갑고 하얀 빙산에서 그의 마음속에 잔상으로 남아 있을 고국의 산이 겹쳐 보이는 듯합니다.

한국 추상미술의 선구자로 익히 알려진 김환기 화백이 파리 시기에 그린 ‘산월’ 또한 떠오르게 합니다. 고국에 대한 그리움과 푸른 하늘에 산과 달을 그린 김환기처럼, 이성자 역시 고국을 향한 깊은 애정을 작품에 담아냈습니다. 1950년 파리에서는 김환기, 이응노 등의 한국 추상화가들이 동양의 전통 기법과 서양 현대미술을 결합하며 한국 추상미술의 새로운 시대를 열기 시작했습니다. 이성자는 그들보다 먼저 파리에서 새로운 길을 개척했던 1세대 화가입니다. 그러나 비전공자인 여성이라는 이유로 국내 미술계에서는 오랜 시간 주목받지 못했습니다. 오히려 프랑스 평론가들 사이에서 더 일찍 주목받기 시작했습니다. 서양화법을 사용하면서도 그림 속에는 동양철학을 담아낸 그녀의 작품 세계는 프랑스 화단에서 큰 관심을 끌었습니다. 1958년 한국화가 최초로 파리 유명 화랑에 개인전을 개최하기도 했지요.

‘오작교’는 작가의 추상미술이 본격화되면서 동양적 유산과 서양화 기법이 결합한 초기 대표작입니다. 그리움 하나에 점 하나를 찍으며, 이 다리 위에서 자식들과 손잡고 마주하는 순간을 갈망했을 작가의 모습이 아롱거립니다. 또한, 한국을 떠난 지 오래되지 않은 초기작이라는 사실을 알고 보아서 그럴까요? 열 십자 모양의 창틀 사이로 보이는 빼곡한 별들과 초승달이 어쩐지 한겨울의 밤하늘을 더욱 시리게 밝히고 있는 것만 같습니다.

우주는 하나이자 무한하며

동시에 없다

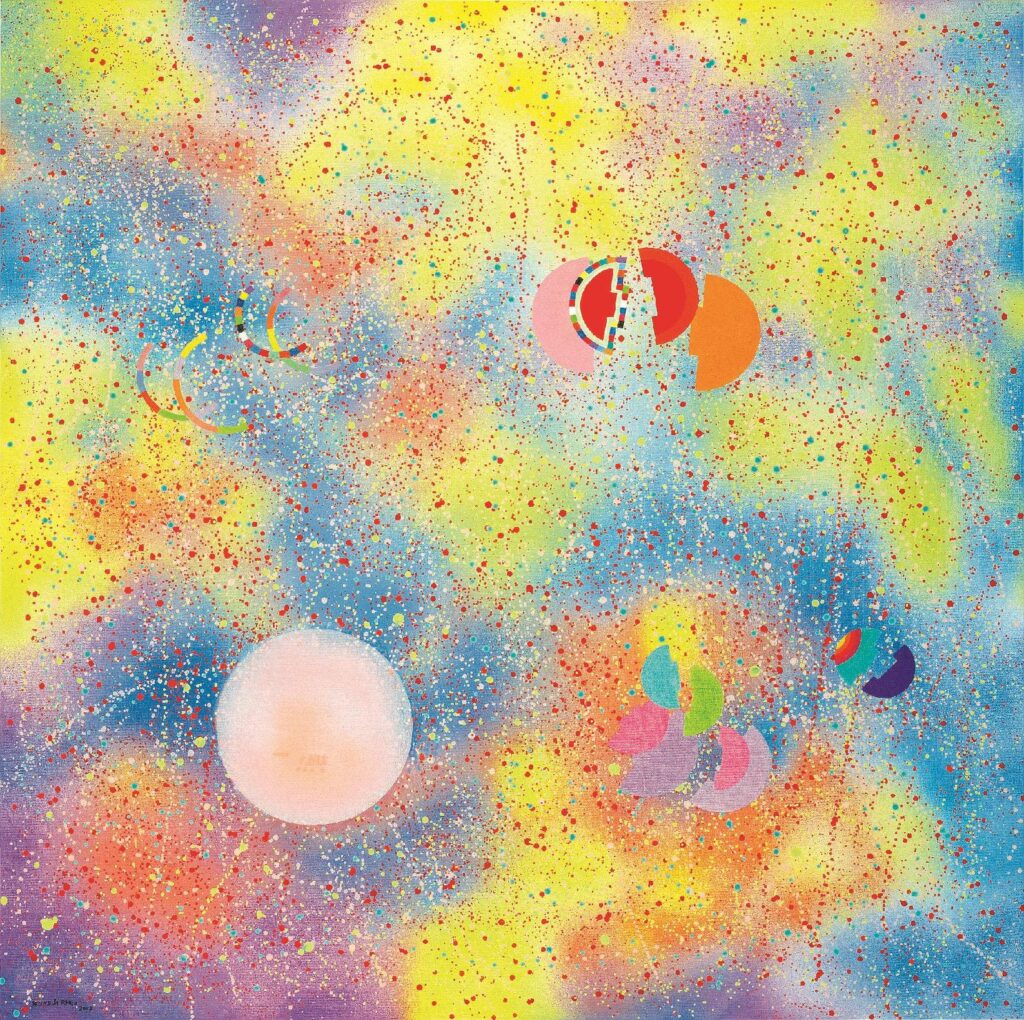

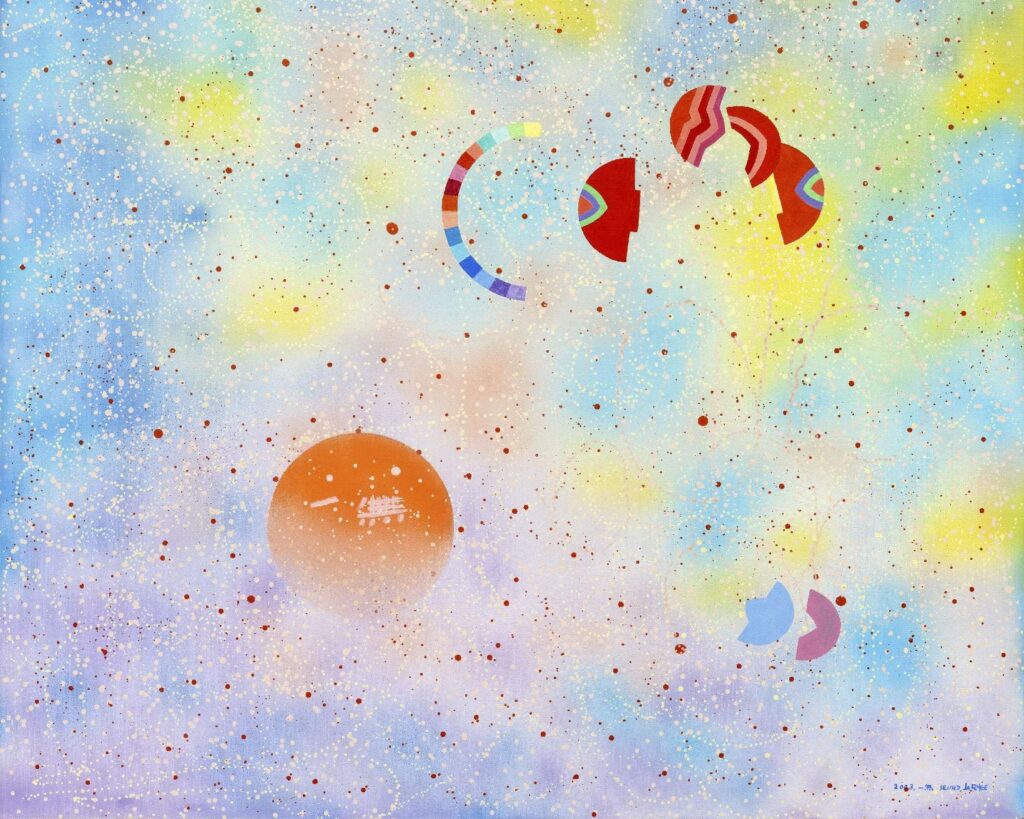

맞닿을 듯 말듯 쪼개진 원형과 하늘 위를 유영하는 듯한 기하학적 도형들은 그의 작품에서 줄곧 등장합니다. 음양과 같이 상반된 두 개의 것이 만나 비로소 완전한 합을 창조하려는 작가의 꾸준한 시도입니다. 그의 삶 자체도 분열 속에서 조화를 찾는 여정이었습니다. 결혼과 이혼, 자녀의 탄생과 이별, 그리고 타지에서 이방인의 존재로 살아가는 삶 또한 그러했을 것입니다.

이 기하학 도형들은 한국적 정서를 직관적으로 표현하는 요소이기도 합니다. 단청의 오방색과 색동저고리 등 한국의 색을 입혔습니다. 제일 좋아하는 빛깔을 묻는 질문에 단순히 분홍빛이 아니라 ‘한국의 진달래 빛’이라고 답할 만큼, 작가가 손끝으로 발현시키는 모든 빛의 원천은 여전히 오래전에 떠난 고향임을 알 수 있지요.

끝없는 분열과 조화를 반복하여 창조된 작가의 세계는 땅과 산에서, 하늘에서, 그리고 점차 우주로 올라갑니다. 그러나 그가 가장 말하고 싶었던 본질적 이야기는 동그란 달에 새긴 그의 호, ‘일무(一無)’가 아니었을까 싶습니다. ‘지구 반대편으로 가는 길’을 그리던 시기에 작가는 성파 스님으로부터 ‘일무’라는 호를 얻게 됩니다. 스님은 ‘수많은 별이 있고, 삼라만상이 있어도, 그게 공에서 나왔고 무에서 나왔다. 무에서 유가 되었으며, 유는 또 무로 돌아간다. 별을 하나둘 세다 보면 끝이 없지만, 결국 우주는 하나이며 동시에 무한하다. 끝이 없으니 그마저도 없는 거다’라며 작가에게 호를 주었다고 합니다.

그림 속에서 그의 호가 사라졌던 시기가 잠시 있다가, 2000년 이후 우주시대 작품들에서 동그라미 안에 어김없이 그의 호 ‘일무’가 등장합니다. 마치 자신이 곧 돌아가 별이 될 자리에 호를 먼저 새겨 놓는 것처럼 말이죠.

은하수로 돌아가

영원한 별이 되다

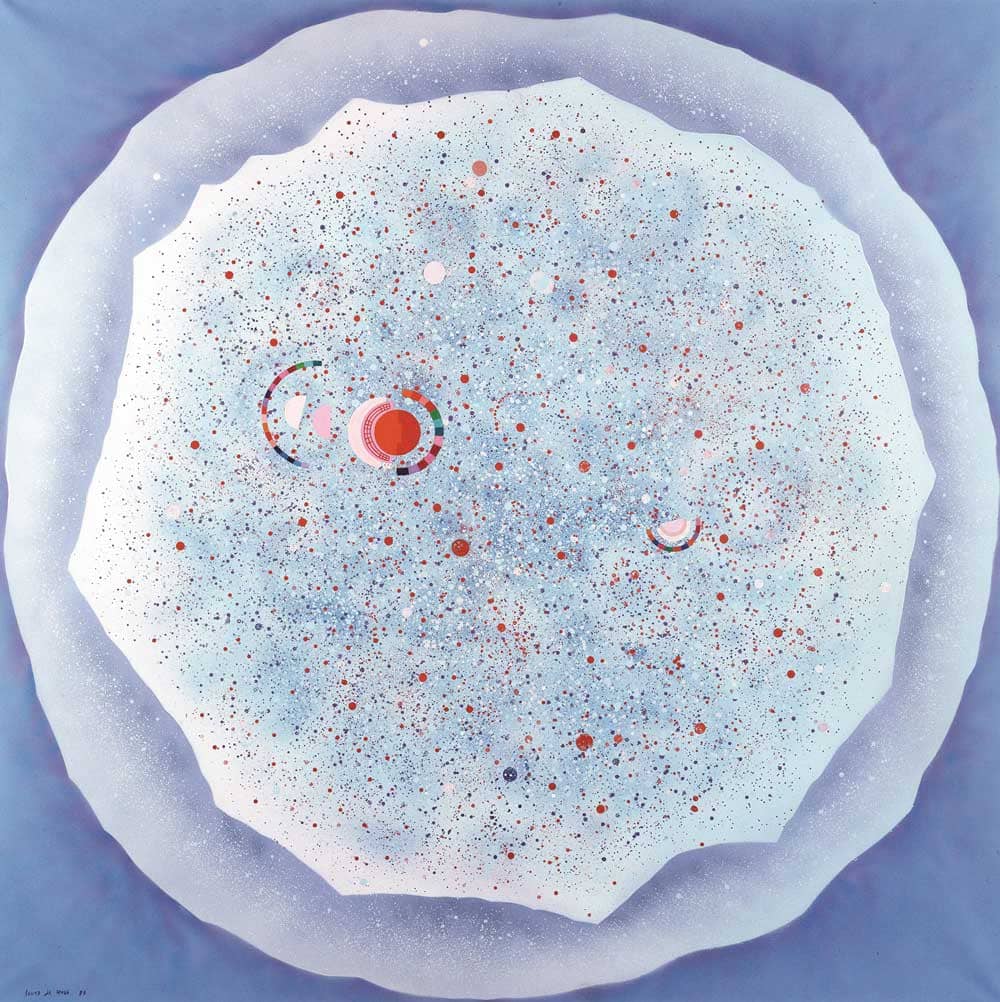

‘투레트의 밤’은 마치 차갑고 투명한 얼음 속에 갇힌 별들을 보는 것만 같습니다. 작가의 작업실 ‘은하수’에서 올려다본 하늘입니다. 작가는 프랑스 남부의 투레트 쉬르 루프(Tourrettes-sur-Loup)라는 작은 마을에서 1972년부터 살다가 2009년 이곳에서 91세로 생을 마감했습니다. 이 기간에 자연과 우주의 신비로움을 주제로 한 많은 작품을 창작하였습니다. 후반부로 갈수록 점차 환상적이고 자유로운 리듬감의 작품 스타일이 두드러지게 되는데요. 이 마을에서 자연과 깊은 교감을 나누며, 산과 숲, 하늘과 별을 통해 느낀 아름다움과 우주의 신비로움이 철학적 사유이자 영감의 원천이 되었습니다.

작가는 이 마을에 자신이 살고 싶던 미래도시를 실제로 구현했습니다. ‘음양’의 모티브를 형상화하여 ‘은하수’라는 이름의 아틀리에를 지었는데요. 작가가 직접 설계하고, 크리스토프 프티콜로라는 프랑스 건축가가 지었습니다. 1993년 완공하여 작업실이자 주거 공간으로 사용했습니다. 평면화에 그려 넣던 기하학 문양을 실제 건축물로 구현한 것이죠. 그리고 음과 양이 만나는 지점에 은하수와 같은 시냇물이 흐릅니다. 모든 별과 행성들이 부유하는 우주의 신비로운 길, 작가는 이 시냇물을 자신이 돌아가 숨 쉴 은하수처럼이나 무척이나 아꼈다고 합니다. 그리고 지난 5월 28일, 그의 작업실 은하수가 프랑스 정부로부터 ‘주목할 만한 현대 건축물 (Architecture Contemporaine Remarquable)’로 지정되면서 프랑스 문화유산이 되었습니다. 2009년 작가는 작고했지만, 예술적 고향인 프랑스에서는 그가 은하수의 별처럼 영원히 빛날 수 있도록 기억하고 있습니다.

WEBSITE : 이성자

INSTAGRAM : @rheesjmuseum_

유준상 미술평론가는 작가의 작품을 일컬어 ‘고향 땅에서 뒹굴뒹굴하고 싶은 색동 빛의 멍석이다’라고 비유하기도 했습니다. 사람들은 작가가 프랑스의 밤하늘을 보며 아득히 먼 고향 땅의 별빛을 얼마나 그리워했을지 상상하곤 하지요. 그러나 작가는 ‘나는 고향에 살고 있다. 내가 발 딛고 서 있는 곳의 제일 밑에 바로 내 고향이 있다’라고 말합니다. 또한, ‘나의 고향은 부모님이다’라고 덧붙이기도 합니다. 작가는 자신이 온 곳과 갈 곳을 정확히 알고 있다면, 내 고향과 내 우주의 근원지는 모두 내 안에 담겨있다고 생각한 것은 아니었을까요.

- KBS, [11시에 만납시다] 나의 그림, 나의 고향 – 재불화가 이성자, (1985.02.05)

- 한겨레, 은하수처럼 빛나는 화가의 작업실, (2012.08.22)

- 갤러리현대, Seundja Rhee 이성자 : Towards the Antipodes, ArteNova in Venice, (2024.4.14)