디자인도 예술일까요? 그전에, 디자인과 예술을 구분하는 불변의 경계가 과연 존재할까요?

이 문제적 질문에 명확한 답을 내릴 수 있는 사람은 아마 없을 겁니다. 디자인의 목적은 실용적이고 소비자의 구매를 이끌어 내는 시각적 이미지를 만드는 것입니다. 하지만 현대 디자인은 독창적 시각 언어로서 예술적 가치를 인정받기 시작했죠. 그렇다고 예술이라고 하기엔 소비자의 니즈에 기반한 상품의 성격이 강합니다. 디자인과 예술의 구분은 지금까지 풀리지 않는 난제로 남아있습니다.

두 영역 간의 경계처럼 모호한 정체성의 김영나는 스스로를 ‘경계인’이라고 칭합니다. 자신의 정체성과 예술적 행위가 무엇인지 뚜렷하게 정의하기 보다 각 영역을 구분하는 기준선을 마음껏 넘나들기를 선택한 겁니다. 작업의 매체나 목적, 공간에 따라 혁오 밴드의 음반 디자이너이자, 화이트 큐브를 채우는 예술가, 전시를 만드는 기획자, 혹은 자신만의 공간을 지휘하는 갤러리스트도 될 수 있죠. 작은 책에서 시작해, 전형적인 화이트큐브를 거쳐 ‘무경계’의 공간으로 유영하는 김영나의 작품 세계를 소개합니다.

평면도를 접어 새로운 차원으로

국제 갤러리에서 열린 김영나의 개인전 ‘이지 헤비 Easy Heavy’의 시작은 평범한 평면 작업이었습니다. 김영나는 일상에서 접하는 사물과 이미지가 가지고 있는 기존의 용도와 맥락을 제거하고, 형태를 단순화시켜 도형을 그려냅니다. 그리고 도형을 종이 위에 다시 배치하죠. 그렇게 탄생한 25개의 새로운 배열을 묶어 만든 책이 바로 샘플북 ‘SET’입니다. 김영나는 전시 공간의 구조물을 종이 삼아 ‘SET’를 다시 재현합니다. 2차원으로 재현된 SET가 평면도라면, ‘이지 헤비’는 그 평면도를 그대로 접어 3차원 공간으로 만든 겁니다. 책의 비율에 맞게 갤러리 벽을 나누고, 지면의 이미지를 벽에 그대로 옮김으로써 평면과 입체 공간이라는 기하학적 질서를 허물죠. 바닥과 가벽, 외부에 침투하여 공간의 구조에 따라 입체감을 획득한 김영나의 그래픽은 작품과 공간의 경계를 허물고 관람객을 새로운 차원으로 안내합니다.

예술 작품은 조금 떨어져 눈으로만 감상하는 것이 일반적이죠. 티끌 하나 없이 깨끗한 화이트 큐브는 외부 자극으로부터 예술 작품을 보호하는 거대한 장막처럼 느껴집니다. 전시장에 입장한 순간부터 관람객은 작품을 훼손하지 않기 위해 온 신경을 기울입니다. 이러한 작품과 공간의 보편적 위계는 ‘이지 헤비’에서 새로운 국면을 맞이합니다. 전시장 벽에 칠해진 형광색의 선과 벽을 덮는 거대한 스티커까지. 무엇이 작품인지 알 수 없는 공간은 그 자체로 하나의 예술 작품입니다. 공간이 더 이상 작품을 위해 존재하는 것이 아니라 작품으로서의 지위를 획득한 겁니다. 종이를 벗어난 작품은 공간을 캔버스 삼아 유영하고, 관람객은 작품 속으로 걸어 들어가며 예술과 하나가 됩니다.

작품이 도구이고,

도구가 작품이라면

‘이지 헤비’에서 인쇄된 지면 자체가 3차원 공간으로 재구성되었다면, SET의 20번째 연작인 전시 ‘물체 주머니’에서는 이미지를 입체 구조물로 변주합니다. 미술관 천장에 매달린 거대한 풍선과 지그재그 모형, 삼각형의 문과 원뿔 기둥까지. 다양한 형태의 구조물을 통해 권위적이고 어려운 미술관에 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 놀이 공간을 마련합니다. 예술 작품을 눈으로 보고 교양과 지식을 쌓는 수동적 공간이 아닌, 작품을 능동적으로 경험할 수 있는 가능성의 공간을 구현한 셈입니다. 아이들은 작품 사이를 뛰어다니고, 조형물의 촉감을 느끼며 작품과의 물리적 거리를 좁힙니다. 예술을 경험할 수 있는 가능성은 확장되고 감상자와 작품, 그리고 창작자는 긴밀하면서도 모호한 관계를 맺게 됩니다.

놀이 공간을 지나면 사방이 온통 새하얀 미지의 방이 나타납니다. 어린이들이 벽에 페인트를 칠하며 각자의 작품 세계를 펼칠 수 있는 공간이죠. 적극적으로 작품을 경험하는 것을 넘어 직접 작품을 만드는 창작의 주체가 되는 겁니다. 게다가 아이들은 김영나가 디자인한 모양대로 뚫린 틀을 사용해 그의 디자인을 그대로 벽에 칠합니다. 김영나의 작품은 꼬마 창작자를 위한 도구가 되고, 작품을 형상화한 도구 또한 작품인 것이죠. 관람자와 창작자, 작품과 도구의 경계가 허물어진 공간은 미술관이 가진 보편적인 의미를 벗어난 자유로운 지대가 됩니다. 기존의 이미지를 활용하며 매체 간 경계를 넘나드는 김영나의 작업에서, 외부 참여자라는 변수는 김영나가 영역을 자유로이 넘나들고 기존의 작업을 변주할 수 있는 동력이 된 겁니다.

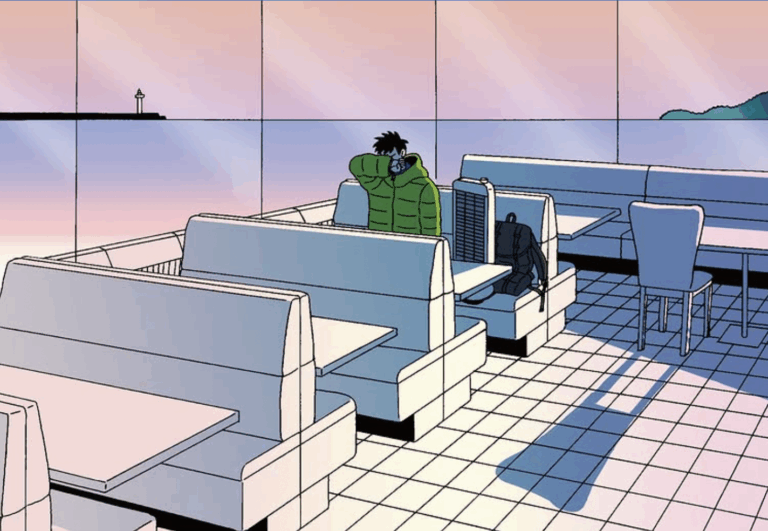

그 무엇도 아닌 LOOM

경계를 헤집던 김영나는 독일 베를린에 수상한 공간을 마련해 특별한 프로젝트를 실행합니다. 바로 ‘LOOM’ 프로젝트입니다. 거주 공간이자 작업 공간인 LOOM 은 매주 금요일, 한 시간 동안 단 한 명에게만 개방됩니다. 유일한 관람객은 주어진 시간 동안 할 일을 직접 정할 수 있습니다. 공간에 놓인 김영나, 혹은 다른 예술가의 작품을 감상하거나 책장에 꽂힌 책을 읽을 수도, 멍하니 앉아 공간을 탐색하거나 음악을 들을 수도 있습니다. 공간의 정체가 무엇인지는 오직 그날의 손님 만이 결정할 수 있는 겁니다. LOOM에 존재하는 모든 것들은 작품이거나 작품이 아닐 수 있으며, 어디서부터 어디까지가 작품인지 관람객 스스로 정하죠. 그 순간만큼은 감상자가 아닌, 공간을 적극적으로 지휘하는 기획자로 존재하게 됩니다.

LOOM 프로젝트를 가능하게 한 건 김영나의 수집에 대한 집착일지도 모릅니다. 작은 것 하나 버리지 못한다는 김영나는 LOOM에도 그동안 수집한 모든 가능성을 반영합니다. 막연히 상상했던 모든 행위와 예술의 가능성을 한 공간에 담아 관람객이 어떤 선택을 하든 상관없는 유연한 공간을 만들었죠. 만약 이 공간이 단순히 ‘갤러리’ 혹은 ‘작업실’ 이었다면, 관람객은 예술 작품을 감상하거나 혹은 창작을 해야만 한다고 생각했을지 모릅니다. ‘직조’와 ‘어렴풋이 보이다’라는 LOOM의 의미처럼 김영나가 막연히 상상한 모든 가능성은 불특정 다수에 의해 여러 방법으로 실현됩니다. 촘촘히 엮인 관람객의 경험은 LOOM을 모든 가능성이 연결된 유기적 공간으로 만들죠. 이 모호한 공간은 그 무엇도 아닌 동시에 무엇이든 될 수 있으며, 감상과 기획의 경계에서 관람객의 역할을 새롭게 정의합니다.

김영나는 경계를 단순히 극복해야 할 장벽으로 보지 않습니다. 오히려 서로 다른 영역이 만나 상호작용하며 새로운 가치를 창출하는 유동적 공간이라고 말합니다. 디자인과 예술이라는 모순의 영역이 만나 예술적 체험의 가능성을 넓힌 것처럼요. 경계는 영역을 나누고 배제하기 위한 것이 아니라, 우리가 세상을 바라보는 관점과 태도가 무한히 확장될 수 있음을 보여주는 지표로 작용하는 겁니다. 김영나가 디자이너나 예술가라는 고정된 정체성이 아닌, 경계를 자유롭게 넘나드는 ‘경계인’이기에 가능했습니다.

경계에 대한 새로운 관점은 예술에만 국한되지 않습니다. 스스로 설정한 경계를 넘어보며 우리는 해보지 않았던 것들을 탐구하고 알지 못했던 자신을 발견합니다. 어떤 경계를 경험하느냐에 따라 우리의 정체성은 변화하고, 새로운 가치를 창출하죠. 자신을 규정짓고 완벽한 기준에 부합하려 애쓰는 현대 사회에서, 경계를 유영하는 태도는 정체성을 확장하고 삶을 재구성하는 하나의 돌파구가 될지도 모릅니다.