영화가 시작되고 이야기에 서서히 몰입하다 보면 지금 감상하는 영화가 그저 픽션에 불과하다는 사실을 인지하지 못합니다. 배우의 이름은 극 중 캐릭터 이름으로 가려지고 배경이 되는 촬영 로케이션은 작품에만 존재하는 동네인 것처럼 보이죠. 그런데 등장인물이 상대방에서 시선을 옮겨, 돌연 카메라를 응시하면 어떨까요? 심지어 “지금 당신이 보고 있는 이 상황은 픽션, 즉 영화일 뿐”이라고 이야기한다면 관객 입장에선 혼란스러울 텐데요. 이는 허구적 이야기와 현실의 경계를 부수는 메타픽션(Metafiction) 장르라고도 불립니다.

메타픽션은 주로 등장인물이 자신이 처한 상황을 허구라고 명확히 인지하고 있거나 이를 관객들까지 알도록 하는 것, ‘픽션을 다루는 픽션’처럼 이야기 속에 이야기가 있는 다중구조로 정의됩니다. 가상의 이야기가 관객에게 닿는 과정의 암묵적인 룰을 깨는 기분이 들기도 하죠. 이처럼 메타픽션 요소가 있는 영화는 다른 작품에서는 볼 수 없는 낯설지만 보다 강한 인상이나 여운을 남기는 경우가 많은데요. 허구와 현실 사이의 경계를 부수는 영화를 하나씩 소개해 드립니다.

제4의 벽을 넘나드는 익살과 액션

<데드풀과 울버린>

연극에서는 ‘제4의 벽’이라는 용어가 있습니다. 극중 세계와 연극 밖의 관객이 앉아있는 현실 사이의 경계라고 할 수 있죠. 메타픽션은 제4의 벽을 넘는다고 볼 수 있는데요. 그중 영화 <데드풀> 시리즈는 그 벽을 가장 쉽고 자주 넘나듭니다. 마블 코믹스의 히어로인 데드풀은 종종 화면 바깥의 관객에게 능청스럽게 말을 건네는데요. 자신의 영화에 출연하지 않은 다른 히어로들을 언급하며 출연료 문제라는 식으로 제작 배경을 비꼬기도 합니다. 이처럼 데드풀은 픽션 속 인물과 관객의 벽을 허무는 과감하고 재치 있는 캐릭터죠. 올해 개봉한 영화 <데드풀과 울버린>에서도 데드풀의 유머러스한 입담은 여전했습니다.

영화에 멀티버스 개념이 자주 등장하기 시작하면서부터 서로 다른 평행 세계에 있던 인물들이 만나는 일종의 콜라보를 만나볼 수 있었습니다. <데드풀과 울버린> 역시 각자의 세계에서 활약했던 두 히어로가 만나는 이색적인 이야기를 담았는데요. 상처가 빠른 속도로 재생되는 능력을 가진 것 외에는 너무도 다른 성격의 그들이 만들어 내는 불협화음이 관객으로부터 웃음을 자아냅니다. 자신의 우주를 지키기 위해 히어로로 복직한 데드풀이 이미 죽음을 맞이한 울버린 대신 다른 평행 세계에 살던 알코올 중독 울버린을 데려와 펼쳐지는 좌충우돌 스토리, 유명 배우들이 열연하는 B급 액션에 몰입하는 데는 어렵지 않습니다. 데드풀이 화면 밖으로 손을 뻗을 테니까요.

인생도 결국 원테이크!

<카메라를 멈추면 안 돼!>

B급 좀비 영화가 시작되고 어딘가 어설프지만 박진감과 긴장감이 흐릅니다. 영화 곳곳에는 웃어도 되나 싶은 유머 코드가 군데군데 숨어있죠. 그렇게 약 37분, 영화가 끝나고 크레딧이 올라갑니다. 우렁찬 컷 사인이 울려 퍼지면 영화를 촬영하기 한 달 전의 이야기가 전개되는데요. 연출을 맡은 감독의 시점으로 영화를 만들어 가는 비하인드 스토리를 보여줍니다.

좀비 영화, 원테이크, TV 생중계라는 말도 안 되는 제안을 받은 감독은 스태프와 배우들의 묘한 신경전에 머리를 싸매며 ‘One Cut of the Dead’라는 생방송 영화를 준비합니다. 관객들은 앞서 완성된 작품을 본 상태라 등장인물들의 고민과 갈등, 복선이 어떻게 진행될지 추리해 볼 수 있죠. 이미 영화에서 토사물을 뒤집어 쓴 배우가, 사실은 대본 리딩 때 토사물 장면은 빼달라고 요구했던 것처럼요. 생방송 2시간 전, 영화 감독과 분장 스태프 역을 맡은 배우의 사고로 영화 속 영화의 감독인 주인공과 배우 출신인 그의 아내가 대신 투입되며 원테이크 촬영이 시작됩니다.

영화의 후반부는 ‘One Cut of the Dead’를 촬영하며 각종 돌발상황에 대처하는 인물들의 좌충우돌을 그립니다. 아무 이유도 설명하지 않고 좀비가 있는 밖으로 뛰쳐나가는 녹음 기사, 배우를 따라가다 한참 동안 땅에 떨어져 있던 카메라 등 갸우뚱했던 장면들이 비하인드에서 드러난 복선과 맞물려 어떻게 탄생했는지 알 수 있죠. 영화 초반에 느꼈던 어설픈 박진감은 좀비로부터 도망치는 상황 때문만은 아니었습니다. 긴급상황이 발생하는 와중에 실수 없이 원테이크 생방송을 마무리 지어야 하는 영화 속 영화 촬영 현장의 고군분투에서 오는 것이었죠. 마지막, 이 영화의 진짜 크레딧이 올라가며 보여주는 영상에서 <카메라를 멈추면 안 돼!>는 한 발자국 더 뒤로 물러나 영화 속 영화 속 영화 담아냅니다.

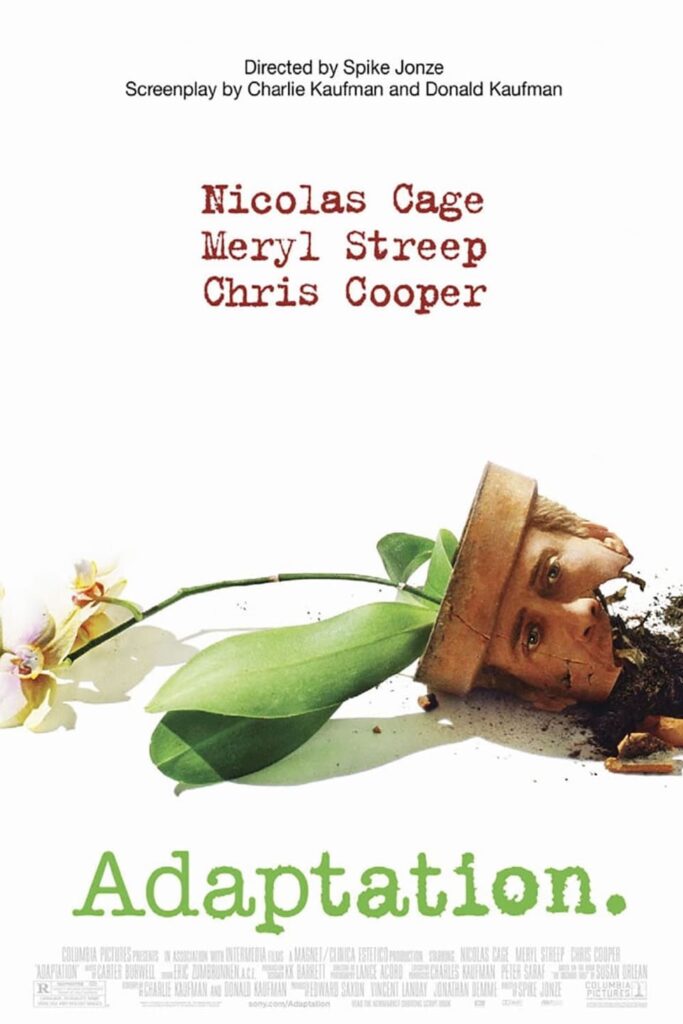

논픽션과 픽션의 각색(adaptation)

<어댑테이션>

영화 <존 말코비치 되기>의 각본을 쓴 실존 인물 ‘찰리 카우프만’이 실존하는 소설 『난초 도둑』을 각색하는 영화인 <어댑테이션>. 그런데 영화 속 인물과 설정은 현실과 동일합니다. 주인공의 이름은 ‘찰리 카우프만’이며 그가 각색하는 소설도 동일하게 ‘난초도둑’이죠. 영화의 첫 장면 역시 <존 말코비치 되기>의 촬영장에서 시작합니다.

스태프들에게 무시 받으며 짐 취급을 당하는 시나리오 작가 찰리는 항상 자괴감에 빠져 있는데요. 찰리는 틀에 박힌 헐리우드 영화 문법을 비꼬며, 자신은 절대 ‘마약, 섹스, 추격전’ 따위 없이 ‘난초도둑’에 등장하는 꽃의 아름다움에만 집중하며 시나리오를 쓰겠다 선언하지만, 마감 기한을 훨씬 넘길 때까지 한 글자도 쓰지 못합니다. 반면 쌍둥이 동생 도널드는 형 따라 시나리오를 쓰다가 클리셰 범벅의 스릴러 시나리오로 큰 성공을 거두죠. 고집을 부리는 형 대신 소설의 원작자 ‘수잔 올린’을 찾아간 도널드는 뭔가 수상한 낌새를 느낍니다. 그렇게 형제는 수잔을 미행하다가 결국 ‘마약, 섹스, 추격전’으로 얼룩진 사건에 휘말리죠.

<어댑테이션>은 현실과 가상의 영화 세계를 뒤섞은 작품입니다. 이 영화의 각본가 찰리 카우프만은 <존 말코비치 되기>의 성공 이후 <어댑테이션>의 각본을 쓰며, 동시에 주인공이 되었죠. 찰리 카우프만은 이후 미셸 공드리 감독이 연출한 <이터널 선샤인>의 각본을, <이제 그만 끝낼까 해>의 연출과 각본을 썼는데요. 현실과 꿈, 현실과 픽션의 경계를 자유롭게 넘나드는 그의 세계관을 이미 경험해 보신 분들이라면 이 영화가 오히려 덜 복잡하게 다가올지도 모릅니다. 그의 영화가 처음이라면 참신하고 생경한 경험을 해보실 수 있고요.

영화와 현실 사이의 균열

<부스럭>

영화감독들의 단편 영화 제작기를 담은 티빙 오리지널 시리즈 <전체관람가+: 숏버스터>에도 메타픽션 요소가 녹아있는 영화가 소개됩니다. 배우 겸 감독 조현철과 이태안 감독이 공동 연출한 영화 <부스럭>입니다. 동거 중이었던 자신의 친구 현철과 미진이 이별하면서 세영은 다른 친구들과 함께 그들의 이사를 돕는데요. 그러던 중 현철의 짐 일부가 미진의 집으로 잘못 옮겨지며 사건이 시작됩니다. 세영은 미진을 대신해 짐을 들고 현철의 집을 찾아가는데, 그때부터 세영에게는 오싹하고도 미스테리한 일들이 닥칩니다.

시종일관 의미심장한 미소를 띤 현철, 그의 집에서 발견된 수많은 핸드폰, 멍하니 앉아 있는 현철을 바라보고 있는데 갑자기 걸려 온 현철의 전화. 세영은 자신이 믿고 있던 존재와 세계에 배신이라도 당한 듯 무엇이 진짜인지 알아볼 수 없는 상태에 이릅니다.

원래 픽션에는 실제 영화 촬영 현장에서 발생하는 부스럭거리는 잡음조차 들어가선 안 되는데요. 그럼에도 이 영화에선 카메라를 든 스태프의 모습이 비치는 등 현실과 영화 사이 기묘한 균열이 나 있습니다. 짧은 단편 영화지만 깊은 여운이 남는 영화 <부스럭>. 해당 영화가 상영되는 회차의 다음 편에선 세영 역의 배우 천우희와 두 명의 감독이 패널들과 비하인드 스토리를 나눕니다. 하나의 가상 세계를 만들어 나가는 영화에서 허구와 현실의 경계를 부수고 싶었다는 감독의 의도와 영화 속 숨은 이야기까지 모조리 감상해 보시길 추천해 드립니다.

소개해 드린 영화의 공통점은 메타픽션이라는 특징이 있지만, 그 밖에도 영화를 사랑하는 사람들의 마음이 유독 더 진하게 느껴집니다. 인수된 영화사와 은퇴한 히어로를 위한 헌정의 의미를 담기도 하고, 한 편의 영화를 각색하기 위한 처절한 고뇌를 그리기도, 영화에 참여한 스태프 모두의 이야기를 담고자 하는 영화기 때문이죠. 허구와 현실의 경계가 무너지는 순간, 영화에 대한 몰입이 깨질까 염려하실 필요는 없습니다. 모두 의도된 만큼 그만의 재미와 신선한 충격이 뒤따를 테니까요.