껍데기는 물체의 표면을 감싸고 있는 단단한 표면을 가리킵니다. 즉, 껍데기는 안과 밖을 구분하는 경계면이죠. 우리는 속, 안에 무엇이 있는지 정확히 알기 위해서 껍데기를 벗겨낼 수밖에 없습니다. 그러다 보니 자연스레 알맹이가 가장 중요한 것으로 인식되죠. 하지만, 껍데기가 없다면, 알맹이는 더이상 알맹이가 아니게 됩니다. 껍데기 나름의 의미도 있고, 알맹이가 존재할 수 있게 하죠. 알맹이는 가고 껍데기만 남았을 때, 비로소 알 수 있는 것들이 있습니다. 껍데기를 통해 그것의 의미와 알맹이까지 이야기하는 3개의 조각 작품을 소개합니다.

정문경

: 알 수 없는 인형의 속마음

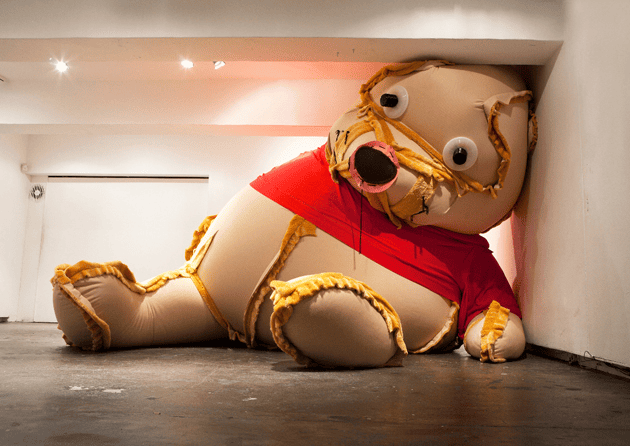

길고 늘어진 귀, 금방이라도 ‘아후후후!’하고 특유의 유쾌한 웃음소리를 낼 것 같은 구피입니다. 분명 미키 마우스의 친절한 친구인 구피지만, 마음 한구석에서 낯선 느낌이 들죠. 정문경 작가는 의도적으로 친숙한 캐릭터의 모습을 한 봉제인형을 뒤집은 형태로, 비현실적으로 크게 연출하며 낯설게 보이는 효과를 유도합니다. 일반적인 인형의 모습이었다면 튀어나온 실밥 하나 없이 깔끔하게 정돈되었겠지만, “Yfoog”는 천이 접합된 이음새와 실들이 군데군데 튀어나와 있어 흉측하다거나 섬찟하다는 인상을 남기기도 합니다. 귀엽고 예쁜 봉제인형의 속을 끄집어내 표면이 숨겨둔 실체를 노출시키죠.

이처럼 작가는 봉제인형의 안쪽면을 적나라하게 보여주며 내면의 상처, 흔적, 심리를 표현합니다. 구피, 곰돌이 푸와 같이 관객에게 친숙한 캐릭터들에게도 어쩌면 보이는 것과 다른 내면이 있을 수도 있음을 암시하죠. 작품의 제목인 “Yfoog”는 구피(Goofy)를 뒤집은 이름이고, “Hoop”역시 푸(Pooh)를 뒤집어 놓은 말입니다. 어쩌면, 각자의 내면에는 구피가 아닌 ‘Yfoog’가, 귀여운 친구 곰돌이 푸가 아닌 조금은 다른 성격의 ‘Hoop’가 자리하고 있을지도 모르죠. 정문경 작가는 안과 밖의 경계를 짓는 껍데기를 뒤집으며 겉으로만은 알 수 없는 개개인의 내면이 있을 수 있다는 사실을 알려줍니다.

이유성

: 표면으로 인지하는 내면

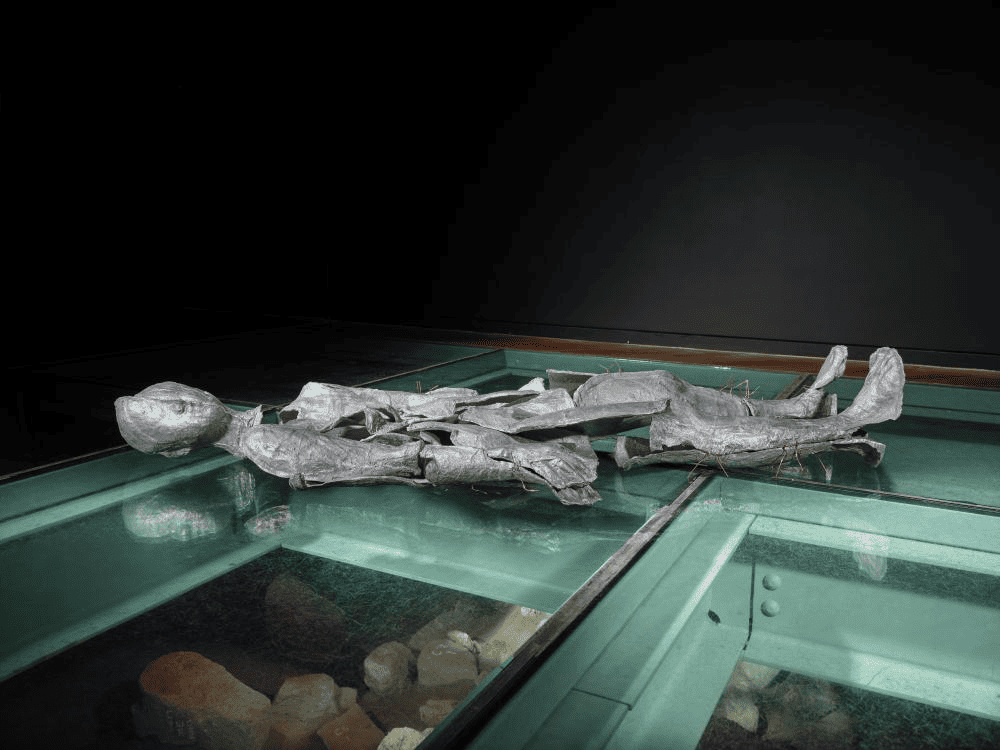

이유성 작가의 “달걀껍질” 역시 박소연 작가의 작품처럼 알루미늄을 주재료로 사용한 조각입니다. 이유성 작가는 주로 실제 인간의 몸에 석고붕대를 감고 형태를 본딴 조각을 만든 다음 이를 봉합하여 사람의 껍데기를 만드는 작업을 합니다. 타인의 신체를 탐구하며 입상으로 만드는 작업은 인간 몸의 신체성과 그 기능을 탐구하는 목적에 집중했다고 해석할 수 있습니다. 그런데, 이 작품은 여기저기 찢어지거나 깨진 듯한 모습을 하고 있죠. 사람의 신체 형태를 띠고 있으나, 조각은 하나로 연결되어 있지 않고 부분 부분 끊겨 있습니다. 알루미늄과 철사는 딱딱함, 차가움, 날카로움과 같은 인상을 주죠. 철사는 여기저기 튀어나와 있고, 알루미늄의 절단면은 울퉁불퉁하다 못해 거칠어 보입니다.

“달걀껍질”을 유독 독특한 작품으로 볼 수 있는 이유 중 하나는 바로 작가가 자신의 신체를 본떠 만들었다는 점입니다. 보통 타인의 신체를 본떠 작품활동을 하는 작가는 해당 작품에서는 자신의 신체를 활용했고, 텅 빈 안쪽면을 노출시켜 전인적 주체로서의 인간을 탐구하기보다 인간의 신체, 몸 자체가 지니는 의미를 탐색합니다. 바닥에 흩어진 신체 조각들은 인간의 형태를 띠고 있기는 하나, 재료들의 물성이 더욱 강하게 부각되며 조각들이 ‘물건’에 지나지 않음을 암시하죠. 이에 따라 자연스레 관람객들도 사물로서의 몸에 대해 생각해보게 됩니다. 텅 빈 “달걀껍질”과 같은 형태를 갖춘 인간은 무엇이 다른지, 무엇으로 인간을 정의할 수 있는지, 신체 껍데기에서 인간의 흔적을 찾게되는 이유는 무엇인지. 이로써 관람객은 인간의 표면을 본딴 것을 보고 있으나, 내면 세계가 의미하는 것을 다시 한 번 생각해보게 됩니다.

박소연

: 물체의 흔적을 담은 형태

이유성 작가의 작품을 보며 껍질 속 인간의 신체를 떠올렸다면, 박소연 작가의 작품에서는 어떤 알맹이의 형태가 떠오르시나요? 아주 얇은 호일 같아 보이는 박소연 작가의 “알-트”는 아슬아슬하게 벽에 기대있거나 곧장이라도 쓰러질듯이 세워져있습니다. 작가는 재료를 두들겨 직접적인 변형을 가하는 단조기법으로 작품을 만들어냈는데, 일반적으로 사용하는 단조대가 아닌 일상적 사물에 재료를 대고 형태를 만들었습니다. 작가는 리어카나 문 열린 캐비넷과 같이 빈 공간이 있는 개방형 사물에 알루미늄을 얹고 이를 도구로 두들겨가며 형태를 변형시켰습니다. 작품의 제목인 “알-트”는 ‘알루미늄을 치다’라는 뜻을 가진 ‘aluminum thump’의 머리글자에서 따왔다고 합니다. 사물과 밀착한 부분은 평평하고 매끄러운 면이 되고, 빈 공간에 얹혀진 부분은 안쪽으로 휘며 굴곡이 생기거나 두드림의 흔적이 고스란히 남았죠.

“알-트”는 빈 공간이 있는 사물의 겉면을 따와서 사물 자체와 그것이 형성하는 공간을 시각화합니다. 사물이 차지하고 있는 부피를 알루미늄으로 형상화하는 것이죠. 그래서 총 6개의 알루미늄 판 조각으로 만들어진 “알-트”는 각기 다른 형태로 알루미늄의 얇은 면보다도 더욱 깊은 각각의 공간을 차지하고 있다고 볼 수 있습니다. 관객들은 알루미늄으로 암시되는 부피를 보며 물체의 표면이 빈 공간과 어떠한 사물이 차지하는 공간을 구분하는 경계면이 된다는 것을 알게됩니다. 평소 인지하지 않았던 물체의 껍데기만으로도 사물의 존재를 인지하며 껍데기의 의미를 다시 한번 생각하게 되죠.

앞면이 있으면 뒷면이 있는 것처럼, 껍데기가 있으면 알맹이가 있어 둘은 뗄레야 뗄 수 없는 관계죠. 평소 우리가 조금 더 유심히 챙겨보는 쪽은 안쪽이죠. 그런데, 벗겨내고 치워내기 급급했던 껍데기에 집중해보면 껍데기가 갖는 또다른 의미들이 드러납니다. 평소 주목하지 않았던 누군가의 속내, 당연하게 여겼던 사물의 존재, 껍데기를 봐야 비로소 알 수 있는 알맹이의 의미까지. 알맹이는 가고 껍데기만 남았을 때, ‘껍데기 미술’이 말하는 것을 사유해보며 새로운 알맹이의 가치를 찾아보세요.