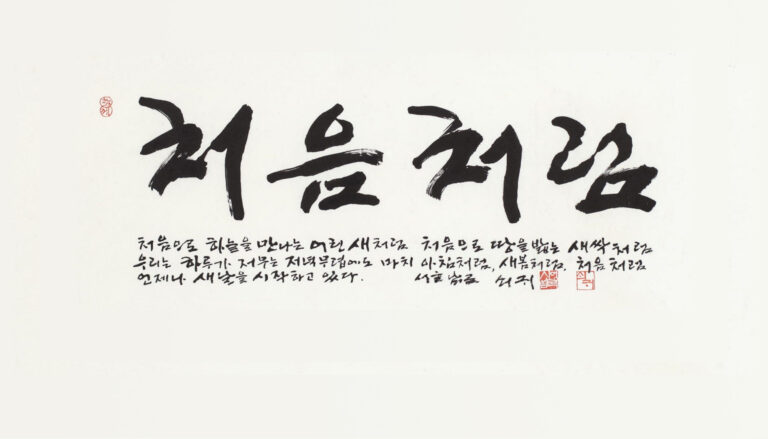

수많은 책이 꽂혀 있는 광활한 도서관에 가면 평생에 걸쳐도 모든 책을 전부 읽을 수 없을 거라는 아득한 기분이 듭니다. 보르헤스, 발터 벤야민, 버지니아 울프 등의 작가들은 도서관을 우주에 비유할 만큼 무한한 공간으로 여겼는데요. 이는 도서관이 방대한 양의 도서를 소장하고 있기 때문만이 아니라, 끝을 알 수 없는 지식의 무한성을 도서관이 시각적, 공간적으로 드러내기 때문입니다. 도서관은 단순히 도서를 소장하는 보관소나 빌려주는 대여소에 그치지 않고, 세상의 방대한 지식을 시각적으로 보여주는 역할을 합니다.

“도서관은 그곳을 찾은 사람들의 ‘무지’를 가시화하는 장치입니다. 다시 말해 도서관은 내가 얼마나 세상을 모르는지를 가르쳐 주는 장소이지요.”

_ 우치다 다쓰루, 『도서관에는 사람이 없는 편이 좋다』

일본의 사상가이자 작가인 우치다 다쓰루의 말처럼 도서관은 자신의 무지를 시각화하고, 깨닫게 합니다. 도서관에 가면 사람들은 자신이 모르는 세계가 존재한다는 사실을 자각하기에 자신의 세계를 확장할 수 있습니다. 내가 아닌 타인의 세계로 넘어가는 일은 무지를 직면하는 데서 출발하는 게 아닐까요? 다른 사람을 헤아리고, 다른 문화를 포용하고, 다른 삶을 상상하게끔 만드는 도서관의 역할을 다시 바라보고자 합니다. 도서관의 공간적, 시각적 측면을 꼼꼼하게 살펴보며 읽는 공간이 아닌 무지와 확장을 경험하는 공간으로서의 도서관 건축을 소개합니다.

다이크만 비요르비카 도서관

작가 한강의 노벨문학상 수상 이후 국내에서도 오슬로의 다이크만 비요르비카(Deichman Bjørvika) 도서관이 주목받았는데요. 다이크만 도서관 속 ‘침묵의 방’에 한강의 미공개 원고가 봉인되었기 때문입니다. 일명 ‘미래 도서관’ 프로젝트인데요. 오슬로에서는 2014년부터 100년 동안 매년 선정된 작가의 미공개 원고를 다이크만 도서관에 봉인하고, 오슬로 외곽 숲에 종이를 생산할 나무를 심는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 작가 100인의 원고는 2114년에 출판될 예정인데요. 종이책의 미래에 대한 상상이자 미래의 인류에 보내는 메시지처럼 느껴지기도 합니다. 침묵의 방은 나무 나이테를 형상화한 공간으로 지어졌는데요. 100층의 나이테 사이에 배치된 유리 서랍마다 작가의 원고가 들어있습니다. 프로젝트를 처음 고안한 아티스트 케이티 패터슨(Katie Paterson)은 ‘책이 나무라면 도서관은 숲’이라고 비유한 바 있는데요. 나무는 종이책을 생산하는 재료이면서 동시에 책에 대응하는 상징물입니다.

다이크만 비요르비카 도서관은 아틀리에 오슬로(Atelier Oslo)와 룬트하겜 건축사무소(Lundhagem Arkitekter)의 설계로 2020년에 개관했습니다. 오슬로에는 25개의 다이크만 도서관이 분포되어 있는데요. 가장 오래된 노르웨이 공공도서관의 이름이기도 합니다. 그중에서도 오슬로 오페라 하우스 바로 옆에 위치한 다이크만 비요르비카 도서관이 메인 도서관으로 여겨집니다. 탁월한 건축물과 다채로운 프로그램으로 2021년에는 IFLA의 ‘올해의 공공도서관 상’을 받기도 했죠. 도서관의 투명한 벽은 개방감을 주고, 주변 지역과의 경계를 허무는데요. 이는 도서관이 도시의 일부로 자리하길 바랐기 때문입니다. 내부에서 주변 경치를 다양한 각도로 감상할 수 있고, 시내에서도 도서관을 한눈에 찾기 쉽게 설계했습니다. 입구를 덮는 상부의 캔틸레버 구조는 도서관을 눈에 띄게 하는 중요한 요소고요. 구석의 파노라마 창을 통해서 도시 곳곳의 경치를 감상할 수도 있습니다. 천장까지 뚫린 중앙의 구조와 사방에서 들어오는 자연광은 도서관을 더 신비로운 공간으로 만드는데요. 천장에 있는 세 개의 채광창에서 빛기둥이 대각선으로 내려와 세 곳의 출입구와 연결되며, 자연광을 내부로 일정하게 분배합니다.

이곳 다이크만 비요르비카 도서관을 두고 도서관 관장을 역임한 크누트 스칸센(Knut Skansen)은 ‘미래를 위한 도서관’이라고 불렀으며, 건축사무소 룬트하겜의 공동 창업자인 스베인 룬드(Svein Lund)는 ‘사람들이 만나고 서로 배울 수 있는 공간‘이라는 새로운 역할을 부여했는데요. 도서관에서 사람들이 다양한 활동을 수행할 수 있길 바라며 공간을 여러 차원으로 분할했습니다. 방문객들은 이곳에서 책을 읽을 뿐만 아니라 일하고, 대화하고, 휴식을 취하고, 팟캐스트를 만들고, 3D 프린터를 이용한 창작 활동을 할 수도 있어요. 다이크만 비요르카 도서관이 어떤 미래를 그리며 공간을 풍성하게 채워 나가는지 짐작할 수 있습니다. 사람들이 물리적인 공간에 모여서 교류하는 동안 공감의 가능성은 더 깊고 넓어집니다.

톈진 빈하이 도서관

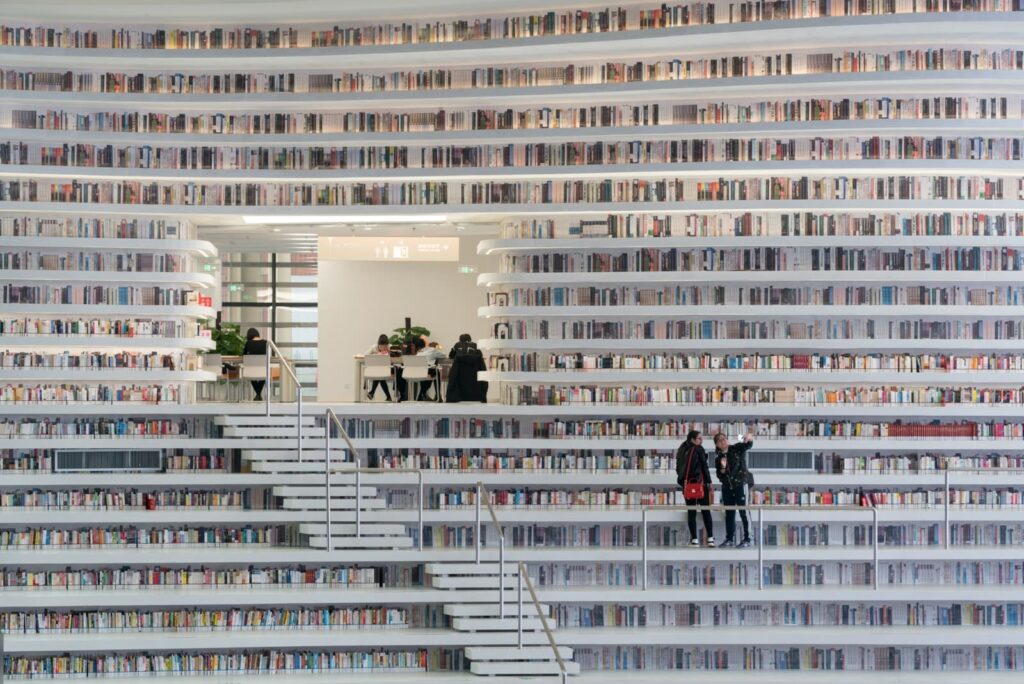

서가가 배치되는 방식은 도서관의 존재감을 효과적으로 드러냅니다. 중국의 톈진 빈하이 도서관(Tianjin Binhai New Area Library)은 개방적인 아트리움에 물결치는 계단식 서가로 공간을 둘러싸 방문객을 압도하는데요. 벽면과 천장 전체를 감싸는 서가는 무려 120만 권의 도서를 소장할 수 있는 규모로 지어졌습니다. 직사각형의 책장이 도미노처럼 나열된 고전적인 도서관의 모습을 벗어나 책장이 건축물의 일부처럼 느껴지는데요. 폭포처럼 떨어지는 캐스케이딩(Cascading) 서가 덕분에 그야말로 책으로 둘러싸인 느낌을 받을 수 있습니다. 도서관에 직접 오가며 얻을 수 있는 효과로 ‘우연한 발견(Serendipity)’과 지식 사이의 연결을 꼽기도 하는데요. 빈하이 도서관 속 유기적인 형태의 서가 사이를 오르내릴 때 발견과 연결은 더 쉬워집니다. 상부의 책장은 자연광을 조절하는 루버 역할을 하기도 하는데요. 햇빛에 눈이 부시거나 책이 손상되지 않도록 도와주는 셈입니다.

중앙에 배치된 커다란 구는 외부에서 바라보면 마치 눈동자처럼 보여 ‘빈하이의 눈’이라 불립니다. LED로 만든 외벽 덕분에 환하게 빛나는데요. 이 구체는 사실 100명이 넘는 인원을 수용하는 강당입니다. 구체의 사이즈로부터 도서관 전체의 광활한 규모를 체감할 수 있죠. 강당에서는 도서관의 풍경을 360도로 바라볼 수 있는데요. 도서관의 규모를 체감하는 일은 앞서 살펴보았던 ‘무지의 시각화’를 돕습니다. 서가마저 건축물처럼 지어진 빈하이 도서관에서 거대한 지식 속에 놓이는 체험을 할 수 있습니다.

한편, 우주선을 떠올리게 하는 빈하이 도서관의 형상은 미래 신도시를 꿈꾸는 지역의 비전을 시각화한 결과입니다. 빈하이에 문화지구를 형성하기 위한 마스터플랜의 일환으로 2017년 개관했는데요. 네덜란드 건축사무소 MVRDV가 TUPDI(Tianjin Urban Planning and Design Institute)와 함께 도서관 설계를 맡았습니다. 박스 형태의 단순한 외부 파사드와 달리 ‘눈’과 물결로 이루어진 역동적인 내부 공간은 사실 프로젝트 과정에서 발생한 제약으로 탄생했는데요. 빈하이 마스터플랜을 설계한 독일 건축사무소 GMP에서 이미 외부 볼륨을 결정했기 때문에 파사드의 제약을 극복하기 위해 내부 공간이 더 다이나믹해야 했죠. 그 밖에도 짧은 시공 기간으로 인해 상부 서가로 이동하는 동선을 설치할 수 없었고, 많은 수의 서가를 알루미늄으로 제작한 책 모형으로 채울 수밖에 없었다는 아쉬움이 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고 거대한 서가로 둘러싸이는 경험은 도서관에서만 할 수 있는 공간 감각을 제공합니다. 도서관이라는 광활한 공간에서 자신이 몰랐던 세계를 체감하고, 자신이 아닌 타인의 세계로도 건너가볼 수 있습니다.

카타르 국립도서관

도하에 위치한 카타르 국립도서관(Qatar National Library)은 아랍과 이슬람의 주요 텍스트와 유물을 소장한 공공도서관입니다. 카타르 국립도서관이 위치한 부지는 대학 캠퍼스로 둘러싸인 교육 도시인데요. 빈하이 도서관이 지역의 비전을 바탕으로 탄생했듯이 카타르 국립도서관 역시 지역의 교육 수준을 보여주기 위한 공간으로 의도되었습니다. 건축가 렘 콜하스(Rem Koolhaas)의 OMA 건축사무소에서 설계를 맡아 2017년에 완공되었는데요. 기획 과정에서 도서관의 현대적 역할을 ‘지식을 공유하는 장소’로 설정했습니다. 도서관을 단순히 정보를 제공하는 공간이 아니라 사람들이 모이고 문화적 교류를 일으키는 공간으로 바라보고, 이를 디자인적으로 시각화하기 위해 고민했죠. 결국 카타르 국립도서관은 벽이 없는 하나의 거대한 공간으로 설계되었습니다. 방문객이 자유롭게 이동하며 압도적인 규모의 도서관을 체험할 수 있어요. 지적 교류가 펼쳐지는 넓은 도서관 공간은 사회적 공감을 피어나게 하는 전제 조건이 됩니다.

카타르 국립도서관 건물의 모양은 조금 특이한데요. 렘 콜하스는 종이를 접어 가장자리를 들어 올린 듯한 형태로 건물을 설계했습니다. 측면을 보고 ‘다이아몬드’ 형태라고 부르기도 하는데요. 책을 읽다가 페이지의 한 귀퉁이를 접는 모습처럼 보이기도 합니다. 출입구가 있는 가장자리가 위로 들어 올려진 독특한 구조 덕분에 방문객이 진입하자마자 건물 중앙에 바로 접근할 수 있는데요. 벽이 없는 구조이기 때문에 중앙의 삼각형 공간에서 도서관 전체를 조망할 수 있습니다. 기울어진 지상층에는 계단식 서가를 배치해 백만 권이 넘는 도서를 소장하는데요. 경사진 통로를 따라 자유롭게 이동이 가능합니다. 계단식 서가와 함께 다양한 활동을 수용하는 멀티미디어실, 강당, 카페, 테이블과 빈백 등이 산재되어 활발한 문화적 교류를 돕습니다.

‘오래된 미래’라는 표현이 어울리는 카타르 국립도서관은 중동의 역사와 현대성을 모두 품고 있습니다. 지상의 건축물은 현대적, 미래적인 디자인을 보여주는 반면, 오래된 유물과 고서를 소장하고 있는 지하 공간은 벽과 바닥 모두 대리석으로 제작했는데요. 지하 공간이 천장으로 구분되지 않고 뚫려 있어 마치 땅속의 보물이 발굴되는 현장처럼 보입니다. 지상층에는 스테인리스 스틸이나 유리와 같은 현대적인 소재가 사용되었는데요. 구불구불한 유리 커튼월은 자연광을 부드럽게 조절하며, 사막의 기후로 인한 에너지 손실을 최소화하는 역할을 합니다. 이처럼 오래된 미래를 시각화한 구조로부터 문화적 유산을 지키고, 동시에 새로운 지식을 창출한다는 카타르 국립도서관의 미션이 엿보입니다.

도서관 건축은 비전을 시각화하며 공간 경험을 통해 방문객이 무언가 깨닫게 합니다. 다이크만 비요르비카 도서관이 종이책의 미래에 대한 상상을 담았다면, 톈진 빈하이 도서관은 거대한 서가로 감싸지는 압도감을 경험하게 합니다. 마지막으로 카타르 국립도서관은 오래된 미래로 요약되는 전통성과 현대성의 조화를 담아냈습니다. 세 개의 공공도서관이 지향하는 비전은 조금씩 다르지만, 지식의 방대함을 시각화하고자 했다는 공통점이 있는데요. 도서관의 공간 경험이 그 자체로 무언가를 전달한다는 사실을 충분히 알 수 있습니다.

타인을 이해하고 공감하기 어려워지는 시대라고 합니다. 동시에 책보다는 유튜브를 통해 세상을 받아들이는 일이 잦아지죠. 알고리즘의 확증편향에서 스스로를 구출해 자신의 무지를 들여다보는 일이 어쩌면 공감의 출발점일지도 모릅니다. 무지에 대해 생각하지 않는 시대가 찾아오는 지금, 도서관이 반드시 ‘읽는 공간’일 필요는 없습니다. 도서관의 공간 체험은 그 자체로 무지를 받아들이는 데 효과적이니까요. 무한한 지식을 시각화하는 세 곳의 공공도서관을 통해 사회적 공감의 원천에 대해 생각합니다. 모두가 광활한 도서관에서 자신의 세계를 깨고 나오는 경험을 할 수 있기를 바라봅니다.