가끔은 마음속에 가득 찬 말들을 어떻게든 꺼내야만 할 것 같은 순간이 있습니다. 저도 누구에게도 털어놓기 어려운 고민을 답답한 마음에 챗GPT(ChatGPT)에게 전한 적이 있는데요. 공감을 원하는지, 해결책이 필요한지까지 입력하며 저만의 방식으로 소통했죠. 그렇게 챗GPT는 제 이야기를 가장 가까이에서 듣는 존재가 되었고, 기술이 만들어낸 새로운 형태의 친밀한 지인이자 상담사로 자리 잡았습니다.

이제 알고리즘이 우리의 대화를 조율하고, AI가 인간적인 소통의 일부를 대신하며, 소셜 미디어가 관계를 중개하는 시대가 되었습니다. 과거의 친밀함이 직접적인 만남과 공유된 경험을 통해 형성되었다면, 이제 우리는 AI 비서를 부르거나 인플루언서가 상품화한 감정을 소비하며 새로운 방식의 유대감을 만들어 가죠. 기술은 단순히 인간과 관계를 맺는 도구가 아니라, 우리의 사고방식과 삶의 구조를 변화시키며 더 깊은 차원의 전환을 이끌어냅니다. 단순히 생활을 편리하게 만드는 것을 넘어, 삶의 본질까지 변화시키고 있는 겁니다.

이러한 기술의 측면은 디지털, 사회, 그리고 인간의 관계를 탐구하는 베를린의 미디어 아트 페스티벌 ‘트랜스미디알레(Transmediale)’에서도 중요한 주제로 다뤄집니다. 올해의 주제는 ‘친밀함’으로, 기술이 만들어낸 새로운 형태의 친밀함뿐만 아니라, 그것이 인간의 존재 방식과 사회의 근본적인 구조를 어떻게 변화시키는지 질문하죠. 특히 영상을 상영하는 ‘스크리닝’ 섹션에서는 관계, 신체, 노동과 같은 개념이 알고리즘과 AI를 통해 해체되고 재구성되는 과정을 조명하는 작품에 주목합니다.

성별 코드의 전환,

2girls 1comp의 ‘Dancing Plague’

성 역할에 대한 관습은 변화해 왔으며, 지금도 끊임없이 변화하고 있습니다. 여전히 ‘진정한 평등’에 도달하기까지 갈 길이 멀지만, 과거를 돌아보면 남자아이는 파란색, 여자아이는 분홍색이라는 고정관념이 당연시되던 시절이 있었습니다. 남성과 여성에게 기대되는 역할과 행동은 암묵적으로 규정되었으며, 우리는 성별을 떠올릴 때마다 특정한 이미지에서 자유롭지 못했습니다.

이러한 젠더 고정관념은 미디어와 기술에도 반영되었습니다. 게임에서도 남성 캐릭터는 모험과 전투의 주체로, 여성 캐릭터는 남성 캐릭터의 조력자이거나 그의 영웅적 서사를 위한 부수적인 존재로 그려지는 것이 일반적이었죠. 기술은 단순히 게임을 만들어내는 것에 그치지 않고, 성별 코드를 명확하게 구분된 형태로 구현해 왔습니다. 그러나 오늘날, 일부 기술은 구시대적인 젠더 코드를 전환시키며 새로운 가능성을 만들어 가고 있습니다.

예술가 듀오 2girls 1comp는 시중에 출시된 컴퓨터 게임을 조작해 원본과 전혀 다른 형태로 변형하는 ‘모드(Mod)’ 작업을 진행합니다. 트랜스미디알레에서 선보인 ‘Dancing Plague’ 역시 게임 ‘그랜드 테프트 오토 V(Grand Theft Auto V)’를 변형해 새로운 시각적 경험을 만들어 낸 작품이죠.

이 작품에서 플레이어가 특정 키를 누를 때마다 남성 NPC들은 부드럽고 유연하게 몸을 흔들며 춤춥니다. 기존에는 여성 캐릭터에게만 적용되던 동작이 남성 캐릭터에게 부여되면서, 기술이 은연중에 반영해 온 성별 코드가 가시화되는 것입니다. 이러한 전복적인 움직임은 기술이 성별 이분법을 강화하면서도, 동시에 그것을 해체할 가능성 역시 내포하고 있음을 역설합니다.

즉, 기술은 성별 규범을 재생산하는 동시에 그 고정관념을 깨뜨리는 도구가 될 수도 있습니다. 기존에 성별 구분을 강화하던 기술이 다시 게임에 개입하면서 젠더 표현의 전환을 유도하고, 더 평등한 방향으로 변화할 수 있는 계기를 마련한 겁니다.

지속 가능한 새로운 인간,

‘롤라 롤즈’

화석 연료의 고갈이 가까운 미래에 현실화된다면, 우리는 지금과 같은 삶을 유지할 수 없을 것입니다. 에너지 자원의 부족은 단순한 경제적 문제를 넘어, 인간의 생존 자체에 막대한 영향을 미치기 때문이죠.

현재 지속 가능한 에너지를 개발하기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있지만, 그중에서도 인간이 직접 에너지를 생산하는 존재로 변화할 가능성은 더 이상 공상과학 소설 속 이야기만은 아닙니다. 만약 인간 신체를 동력 장치로 개조해 자가 발전이 가능해진다면, 과연 환경오염 없이 지속 가능한 에너지를 생산할 수 있을까요?

그보다 먼저, 기술이 개조한 인간을 여전히 ‘인간’이라고 부를 수 있을까요?

오디오-비주얼을 다루는 예술 콜렉티브 업체(eobchae)의 ‘롤라 롤즈(Rola Rolls)’는 이러한 급진적인 상상을 시각적으로 구현한 작품입니다.

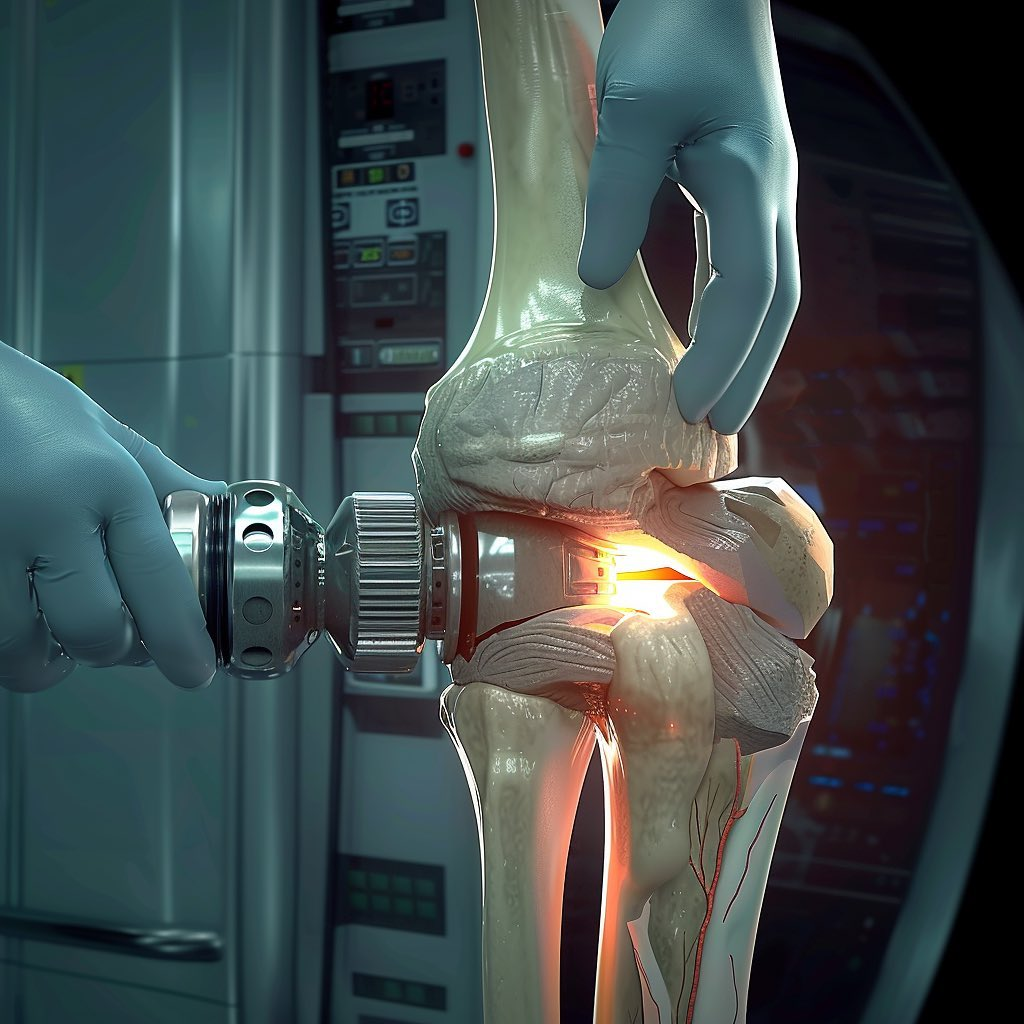

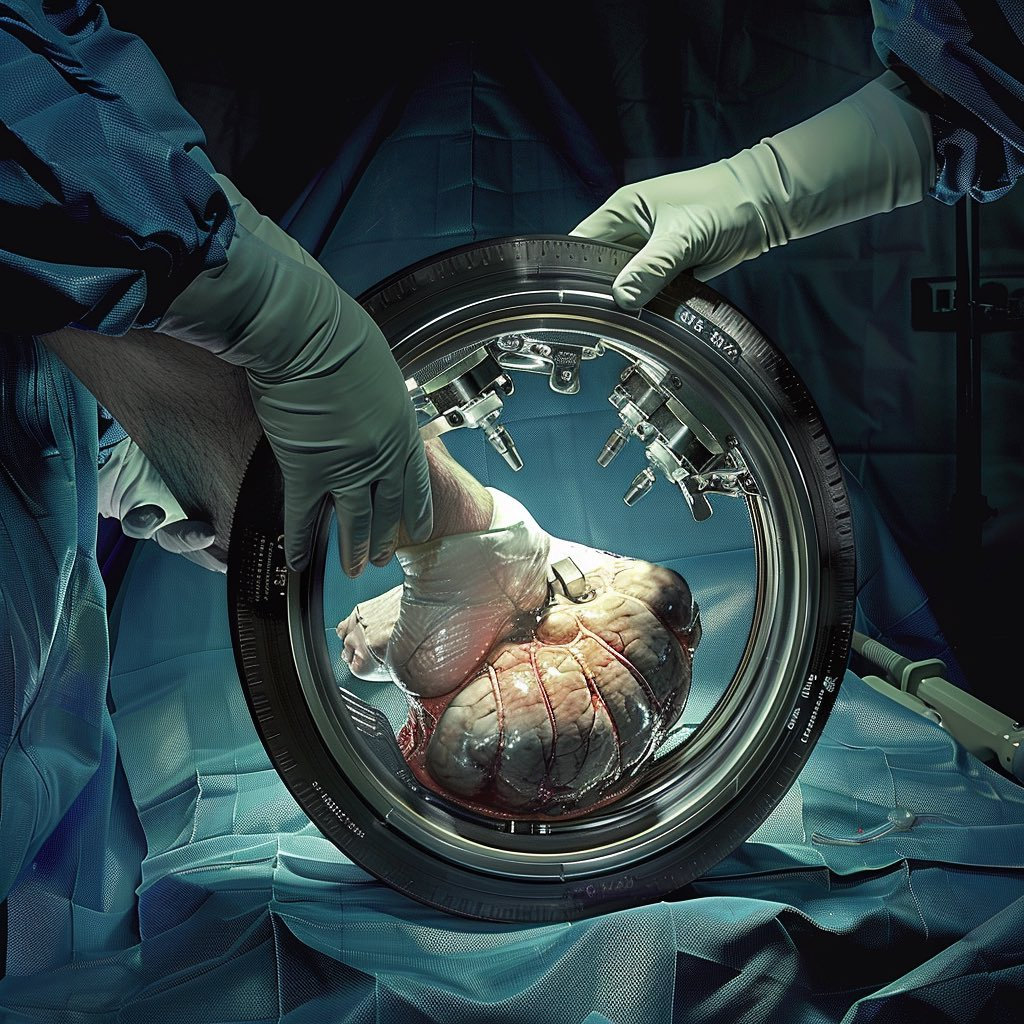

작품의 주인공 R은 에너지를 생산하기 위해 신체 개조 수술을 감행합니다. 그의 허벅지에는 휠과 압전 소자가 삽입되고, 연골은 크림치즈처럼 무르게 변화하는 약물을 주입받으며, 마침내 ‘롤라 롤즈’라는 새로운 인간형으로 다시 태어납니다. 이제 그는 움직이기만 해도 전기를 생성하는 지속 가능한 발전체가 된 것입니다.

기술과 결합한 R의 신체는 더 이상 자연적인 유기체가 아니라, 특정 목적을 수행하는 기계적 구조로 전환됩니다. 생존을 위해 에너지를 소비하던 존재에서, 에너지를 직접 생산하는 존재가 된 것이죠. 이 과정에서 신체는 기존의 역할과 의미를 잃고, 기술적 확장과 변형이 가능한 하나의 시스템으로 기능하게 됩니다.

결국 ‘롤라 롤즈’는 기술이 인간의 신체를 개조하고 대체할 수 있는 수준에 이른다면, 인간 존재의 본질 또한 근본적으로 변화할 수 있음을 시사합니다. 인간 신체의 전환이 단순한 기능적 변화가 아니라, 존재의 개념 자체를 재정의하는 과정이라면, 미래의 인간은 과연 어떤 형태로 살아가게 될까요?

종말 혹은 유토피아

과거 우리는 기술이 모든 노동을 대체하는 미래를 상상하며 ‘노동 없는 유토피아’를 꿈꿨습니다. 하지만 AI 시대가 도래한 지금, 기술은 과연 인간에게 이상적인 삶을 제공하고 있을까요? 아니면, 또 다른 형태의 불평등과 위기를 초래하고 있는 것은 아닐까요?

예술가 Daniel Felstead의 영상 작품 ‘Literally No Place’는 AI와 자본주의가 얽힌 복잡한 관계를 탐구합니다. 작품을 이끄는 가상의 아바타 ‘줄리아 폭스(Julia Fox)’는 AI가 만들어 낸 이상과 현실의 간극을 날카롭게 분석하죠.

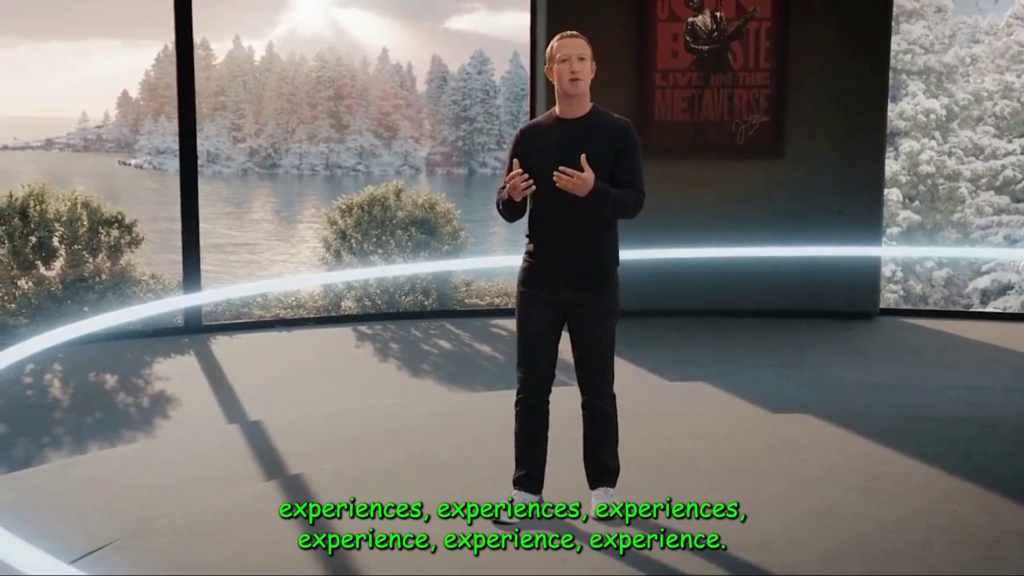

일론 머스크, 구글 CEO 순다르 피차이(Sundar Pichai), OpenAI CEO 샘 알트만(Sam Altman) 등, 기술 발전을 이끄는 글로벌 리더들은 디지털 세계의 낙관적인 미래를 이야기합니다. 그러나 그들이 제시한 전망은 과연 실현 가능한 것일까요, 아니면 또 다른 형태의 착취일 뿐일까요?

기술을 소유한 엘리트들은 AI가 인간성을 뛰어넘어 복잡한 노동까지 수행할 수 있으며, 그 결과 인간은 더 이상 일하지 않아도 풍족한 삶을 누릴 수 있을 것이라고 주장합니다. 그러나 화면에 펼쳐지는 이미지를 보면, 이 낙관적인 전망이 과연 현실이 될 수 있을지 의문이 들죠.

자동화된 기계들이 일상의 대부분을 차지하고, 인간이 점점 그 과정에서 소외되는 모습은 AI가 단순히 노동력을 대체하는 것이 아니라, 인간 존재 자체의 의미를 변화시키고 있음을 암시합니다. 특히 인간의 감각과 창의성이 필요했던 영역마저 AI가 정교하게 모방하는 모습을 보면, 기술의 발전이 과연 누구를 위한 것인지, 또 어디까지 허용되어야 하는지 생각하게 하죠.

기술은 새로운 자유를 제공하기도 하지만, 노동의 가치마저 소수의 자본가들이 결정하는 또 다른 착취 구조를 만들어낼 위험도 내포합니다. 우리가 마주할 미래는 단순한 유토피아도, 완전한 파국도 아닌, 기술이 지배하는 새로운 형태의 질서일지도 모릅니다.

트랜스미디알레가 조명하는 ‘친밀함’은 단순히 인간과 기술의 새로운 관계를 의미하는 것이 아닙니다. 기술이 더 이상 단순한 도구가 아니라, 우리의 사고방식과 존재 방식을 변화시키는 ‘전환의 힘’으로 작용하고 있기 때문이죠. 우리는 AI와 알고리즘을 통해 인간이 수행하던 역할을 재구성하고, 신체를 기술과 융합해 생물학적 한계를 넘어서는 가능성을 탐구하며, 디지털 환경 속에서 관계의 방식까지 새롭게 정의하고 있습니다.

과거에는 기술이 인간의 필요를 충족하는 수단이었다면, 이제는 오히려 인간이 기술의 논리에 적응하는 시대가 되었습니다. 우리는 AI와 대화를 나누며 감정을 공유하고, 게임 속 코드가 규정한 성별 역할을 다시 쓰며, 심지어 신체를 에너지원으로 전환하는 실험까지 감행합니다. 이 모든 변화 속에서, 기술과 인간의 위계는 점점 뒤바뀌고 있습니다. 더 이상 우리가 기술을 활용하는 것이 아니라, 기술이 우리 삶을 설계하는 방향으로 주도권이 전환되고 있는 것이죠.

그렇다면 우리는 이 전환을 어떻게 바라봐야 할까요? 기술이 만들어낸 새로운 친밀함이 우리를 더욱 자유롭게 할 것인지, 혹은 우리가 인식하지 못하는 사이 더 깊은 구조적 변화를 초래할 것인지, 그 누구도 확신할 수 없습니다. 이 변화의 흐름 속에서 우리가 해야 할 일은 단순히 기술에 적응하는 것이 아니라, 미래의 방향을 능동적으로 설정하는 것이 아닐까요?