풍요로운 시대입니다. AI는 일상 속에 스며들어, 효율적으로 정보를 탐색하고, 맞춤형 결과를 전달해 주면서 인간이 탐구하고 일하는 방식의 근간을 바꾸고 있습니다. 스마트폰 이후, 또 한 번의 큰 전환점에 도달한 것 같습니다.

전환은 한순간에 이루어지지 않습니다. 기발한 아이디어였으나 경쟁력을 가지지 못해 시장에서 외면받은 시도, 기술적인 한계로 목표치까지 끌어올리지 못한 제품. 크고 작은 시도들이 쌓여 오늘의 전환점을 만들었습니다.

지금 우리가 누리고 있는 기술적 풍요로움이 있기 전, 전환점을 제시했던 브랜드의 제품을 소개합니다. 당시에는 공감을 이끌어내지 못해 부끄러운 역사였을지 몰라도, 오늘날 보면 의미가 있는 실패들로 기억되는 제품들입니다. 그들의 역사를 보며, 지금 외면받고 있는 기술이 향후 어떤 변화를 만들 수 있을지 고민해 보는 것도 좋겠네요.

‘들고 다니면서 일을 해볼까?’

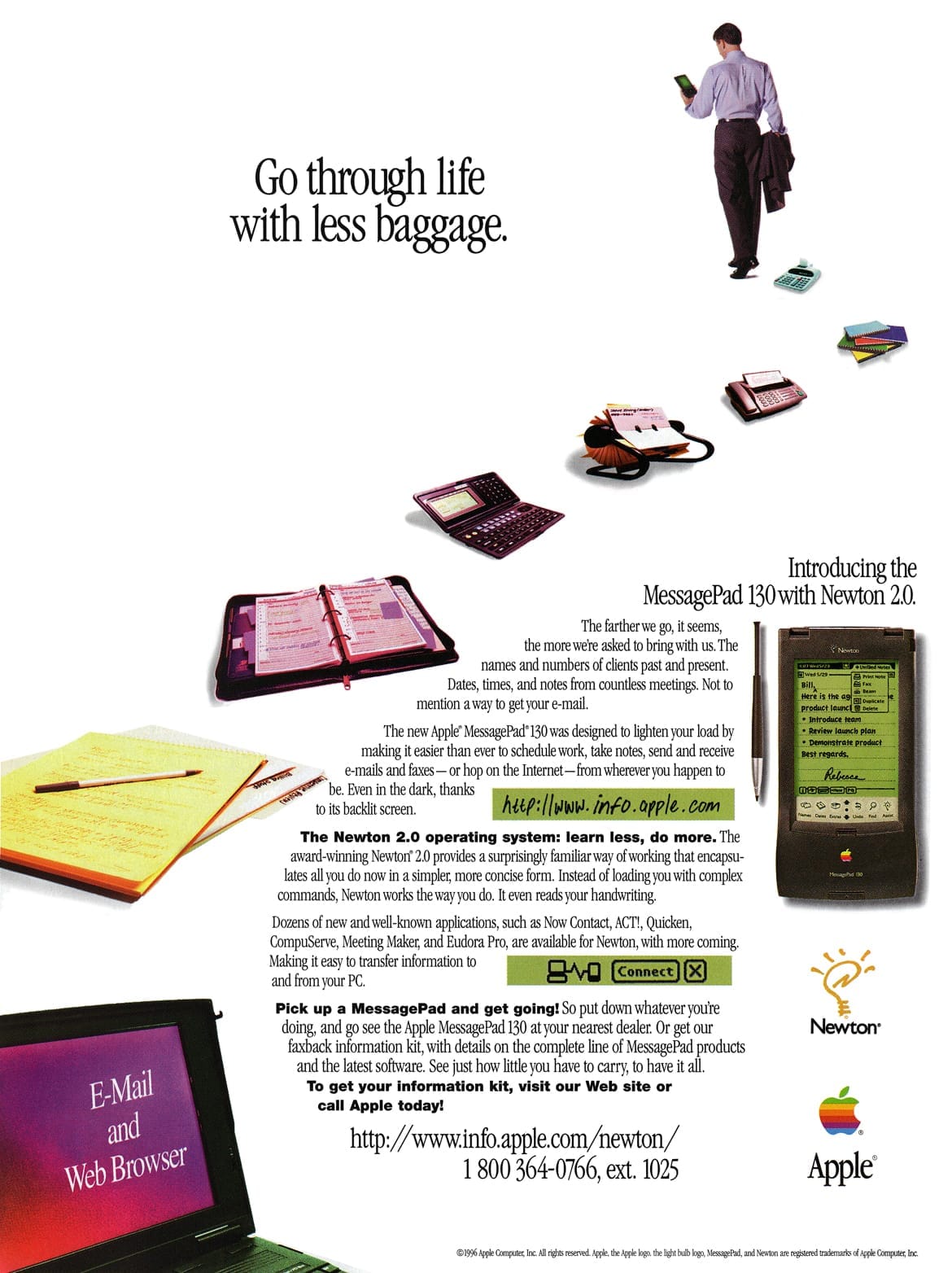

애플(Apple) : 뉴턴 메시지패드 > 스마트폰 & 테블릿

스마트 시장에선 ‘비서’라는 캐치프레이즈를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. ‘당신만을 위한 비서’, ‘손 안에 작은 비서’ 같은 문구로 사용자 편의를 강조하는 방식이었죠. 그러나 최근에는 ‘AI’가 비서라는 타이틀을 차지한 듯합니다. 실시간으로 대화하며 맞춤형 정보와 툴을 제시하는 모습은 기존의 디지털 스마트 기기가 강조하던 ‘비서’ 개념과 꼭 맞는 기술이라는 생각이 듭니다.

1990년대에는 PDA(Personal Digital Assistant)라는 휴대용 전자기기가 유행했습니다. 기본적인 개념은 ‘작은 크기의 휴대용 컴퓨터’로, 한 손으로 들고 다닐 수 있어야 하고, 필기 인식 기능이 탑재되어야 하며, 데스크탑을 완벽히 대체할 수 있는 소프트웨어가 구동되어 비즈니스에도 활용할 수 있어야 했죠. 스마트폰의 정의와 정확히 일치합니다.

우리가 기억할 수 있는 비교적 최신 기종 중, ‘PDA’와 가장 비슷한 제품은 블랙베리(BlackBerry)일 것입니다. 쿼티형 키패드와 작은 디스플레이를 가진 이 제품은 비즈니스맨들 사이에서 큰 인기를 끌었지만, 스마트폰의 대중화와 함께 역사 속으로 사라졌습니다. 원형적으로는 ‘태블릿’이 더 가까운 형태였죠. 그렇다면, PDA의 원형을 제시한 브랜드는 어디일까요?

바로 모바일 역사에서 중요한 위치를 차지하는 브랜드, 애플입니다. 1992년, 당시 애플의 CEO였던 존 스컬리(John Scully)는 미래에 개인용 디지털 기기가 보급되고, 비서처럼 사용자의 정보를 저장하고 정리하는 역할을 하게 될 것이라고 주장하며 ‘PDA’ 개념을 정립했습니다. 그리고 그 이듬해, 최초의 PDA 디바이스인 ‘뉴턴 메시지패드 (Newton MessagePad)’를 출시했습니다.

뉴턴은 저전력/고성능 CPU가 탑재된 작은 컴퓨터였습니다. 전용 운영체제인 뉴턴 OS 1.0을 사용했고, 메모리는 약 1MB 정도였죠. 저장 공간은 4MB로, 스마트폰 한 장의 사진 정도는 저장할 수 있을 만큼의 용량이었습니다. 터치스크린과 스타일러스 펜을 지원했기에, 스마트폰의 원형이라 부를 수 있는 모델이었죠.

그러나 뉴턴은 ‘휴대용 개인 PC’라고 하기엔 아쉬운 점이 많았습니다. 우선, 핵심 기능으로 내세웠던 터치스크린과 필기 인식 기술을 당시 기술로 완벽히 구현하기 어려웠습니다. 오작동이 잦아, 애플이 의도한 대로 사용하기에는 제약이 많았죠. 초창기 발매가는 약 700달러였고, 당시 맥도날드 빅맥의 가격은 2.5달러 정도였으니 결코 저렴한 가격은 아니었습니다.

그럼에도 불구하고 뉴턴의 족적은 여전히 뚜렷합니다. 스마트폰과 태블릿의 개념을 제시하고, 기술적인 지향점을 보여줌으로써 ‘모바일 기기’ 없는 세상은 상상할 수 없게 되었죠. 애플이 만든 최초의 기계 비서는 기능과 형태에서 부족했지만, ‘어디서든 나를 서포트하는 비서’라는 가능성을 보여준 제품이었습니다. 이 점에서 뉴턴 (Newton)은 ‘실패가 아닌 실패’의 정확한 예시라 할 수 있습니다. 스티브 잡스(Steve Jobs)가 돌아오고, 스타일러스 펜 대신 직관적인 터치의 중요성을 깨달은 결과, 애플에게는 큰 전환점이 된 제품이기도 했습니다.

‘스마트폰을 접어볼까?’

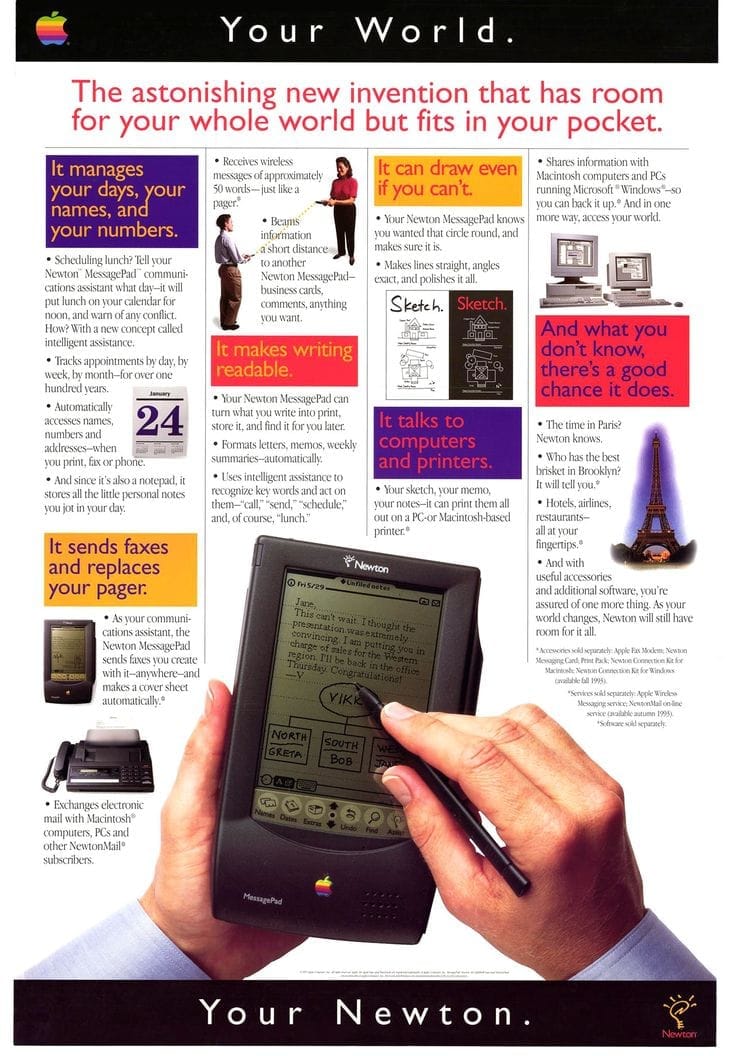

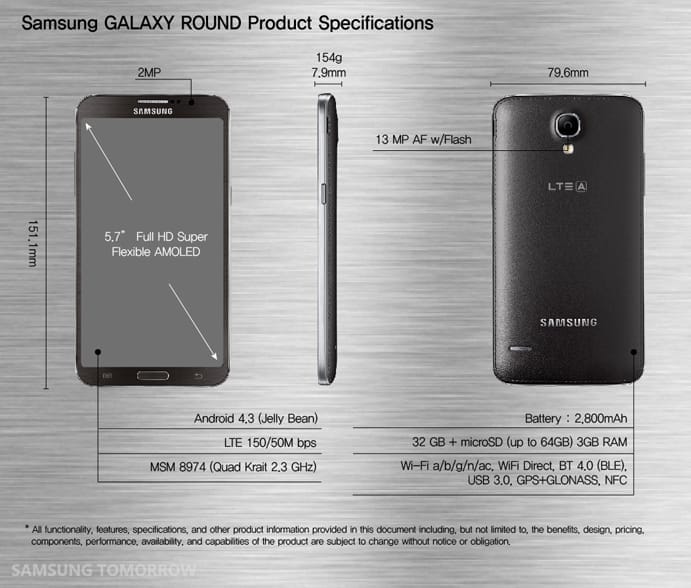

삼성(SAMSUNG) : 갤럭시 라운드 > 폴더블 스마트폰

필자는 스마트폰이 터치스크린을 채택한 후 맞이한 가장 큰 문제점은 ‘디자인의 몰개성’이라고 생각합니다. 이전의 휴대폰들은 폴더, 슬라이드, 쿼티형 키보드, 스위블 등 다양한 디자인 형식을 채택할 수 있었고, 물리 버튼이 많아 레이아웃만 바꿔도 디자인 차별성을 두는 것이 가능했습니다. 스마트폰 시장 초기에 과감한 디자인 시도가 없었던 것은 아니지만, 직관성이 떨어진다는 이유로 지금과 같은 바(bar) 형태로 통일되었습니다. 스마트폰의 첫 번째 조건인 ‘전면 디스플레이’는 디자인할 수 있는 영역을 크게 줄였고, 시중에 나온 스마트폰들은 비슷한 디자인을 고수하게 되었죠.

삼성의 ‘갤럭시 폴더’와 ‘갤럭시 플립’은 ‘접는 디스플레이’를 채택하여 차별화를 꾀했습니다. 다른 브랜드들보다 빠르게 폴더블 시장을 선점하여 확고한 입지를 다졌고, 폴더블 스마트폰에 한해서는 1인자로 자리 잡았습니다. 폴더블 스마트폰의 기술적 근간은 ‘플렉서블 디스플레이’입니다. 삼성은 꽤 오랜 시간 동안 플렉서블 디스플레이를 적용해왔는데요, 그 시작은 2013년에 출시한 ‘갤럭시 라운드’였습니다.

휘어지거나 구부릴 수 있는 디스플레이 기술에 대한 연구는 90년대부터 시작되었습니다. 본격적으로 상용화를 검토하게 된 것은 OLED(Organic Light-Emitting Diode, 유기발광다이오드) 기술이 등장하면서부터였죠. OLED는 백라이트가 필요 없고, 얇고 가벼우며 색상 왜곡이 적고, 유연한 소재여서 휘게 만드는 데 용이했습니다.

갤럭시 라운드는 세계 최초의 곡면 디스플레이 스마트폰이었습니다. 가운데가 휘어 양 옆이 처마 끝처럼 올라간 형태로, ‘커브드 모니터’와 비슷한 모양이었죠. 바 형태를 벗어난 신박한 디자인이었지만, 문제는 의미 없이 ‘휘어져 있다’는 점이었습니다. 플렉서블 디스플레이 기술의 목표는 화면을 완벽하게 접거나 돌돌 말 수 있는 형태를 만드는 것이었는데, 갤럭시 라운드는 단순히 휘어져 있을 뿐이었고, 곡률이 주는 이점도 부족했습니다.

손에 착 감겨 그립감은 좋았으나, 바닥에 내려놓으면 좌우로 흔들려 불안정했고, 곡면을 활용한 기능도 제한적이었습니다. 또한, 다른 모델들보다 외부 스크래치에도 취약했죠. 게다가, 몇 일 안 지나 LG전자의 플렉시블 스마트폰 ‘G Flex’가 출시되며, 갤럭시 라운드는 ‘최초 타이틀’을 선점하기 위한 실험적인 모델로 취급받았습니다.

당시 스마트폰 시장은 스펙 개발이 한창이던 시기였고, ‘성능’에 집중하는 경향이 강했습니다. 소비자들이 원하는 것은 더 큰 디스플레이, 더 빠르고 정확한 성능이었죠. 화면이 휘어지고 말고보다, 데스크탑이나 노트북을 완벽히 대체할 수 있을 만큼의 성능이 필요했습니다.

갤럭시 라운드는 ‘반쪽짜리 곡률 디스플레이’라는 오명 아래 사람들의 기억 속에 잊혀졌습니다. 그러나 이 경험은 중요한 의미를 가졌습니다. 바로 단순한 곡면보다 사용자들이 실제로 필요로 하는 실용적인 곡률이 중요하다는 것과, ‘폴더블’ 또는 ‘롤러블’ 등 실질적인 폼팩터 혁신이 필요하다는 점을 깨닫는 계기가 되었죠. 그 결과, 갤럭시S 엣지를 거쳐, 폴드에 이르러서 갤럭시 라운드가 이루지 못한 진정한 의미의 ‘플렉서블 스마트폰’을 만들 수 있었습니다.

‘친환경 자동차를 만들라고?’

GM(General Motors) : EV1 > 전기자동차의 대중화

내연기관차와 전기자동차, 여러분은 어떤 자동차를 선택하실 건가요? 배터리 및 전련 생산 방식, 차량의 전체 수명주기, 폐배터리 처리 등 ‘전기자동차가 진정으로 친환경적인 것인가?’라는 논쟁도 존재하지만, 많은 이들이 ‘그럼에도 불구하고’ 전기차가 내연기관차보다 친환경적이라고 생각하고 있습니다. 장기적으로 보면 지속 가능성이 더 높겠지요. 그럼에도 불구하고, 내연기관차가 가진 아날로그 감성과 미적 감각을 포기하긴 쉽지 않죠.

어찌 됐든 전기자동차는 상용화되었습니다. 아직 개선이 필요한 부분도 있지만, 우려되던 지점들은 하나씩 해결되고 있습니다. 그렇다면, 최초의 전기차는 어떤 모습이었을까요? 놀랍게도, 내연기관차보다 먼저 개발되었습니다. 전기 모터를 활용한 이동수단 개발 시도는 1820년대부터 이루어졌고, 내연기관차의 개발은 1860년대에 시작되었습니다.

실제로 운행이 가능한 전기차는 1891년, 윌리엄 모리슨(William Morrison)이 만든 6인승 전기차였습니다. 이 차는 좌석 아래에 무려 24개의 배터리가 장착되었고, 당시 사람들은 내연기관차보다 전기차를 선호했다고 합니다. 전기차는 버튼만 누르면 시동이 켜지고, 조용히 출발할 수 있었으며, 가솔린 차량은 기름 냄새가 나고, 승차감도 좋지 않았고, 소음도 심했습니다. 시동을 걸려면 밖에서 크랭크를 돌려야 해서 번거롭기도 했죠. 그 당시 미국에는 약 3만3842대의 전기차가 등록되었으며, 전기차는 인기를 끌었습니다.

하지만, 포드 자동차의 등장과 도로 인프라 확장으로 인한 주행 거리 증가로 전기차의 짧은 전성기는 끝을 맞이합니다. 그렇게 시간이 지나 20세기 말, GM에서 세계 최초의 양산형 전기차 EV1을 출시합니다. 이는 대량 생산과 상업 판매가 가능했던 최초의 전기차 모델이었습니다.

1990년, 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)는 자동차 제조사들에게 일정 비율의 무공해차를 생산할 것을 요구합니다. 이에 따라 GM은 전기차 모델 EV1을 개발하기로 결정하게 됩니다. 당시 대기 오염과 기후 변화에 대한 우려가 커지고 있었기 때문에 친환경 자동차 개발의 필요성이 대두되었고, GM은 빠르게 시장을 선점하기 위해 EV1을 개발했습니다.

1996년, EV1이 세상에 등장합니다. 차체 중량을 줄이기 위해 알루미늄을 사용하고, 2인승 소형 쿠페 형태로 디자인되었습니다. 내부에는 마그네슘, 경량 강화 플라스틱 등의 비싼 소재가 사용되었고, 공기역학적 설계로 완성도를 높였습니다. 당시 캘리포니아에는 약 150여 개의 전기차 충전소가 있었고, 시장 반응도 나쁘지 않았습니다. 그러나 2002년, GM은 EV1 개발을 중단하고 전량 회수를 결정합니다. 그 이유는 수지타산이 맞지 않았기 때문입니다.

EV1은 고가의 소재와 배터리 교체 비용을 고려했을 때 대량 생산이 어려운 차량이었고, 당시 배터리는 충전할수록 성능이 떨어져 주행 거리가 급격히 줄어드는 문제가 있었습니다. 이 문제로 대규모 리콜 사태를 우려해 차량을 회수하고 개발을 중단한 것이죠. 또한, 캘리포니아의 무공해차 규제가 완화되어 천연가스 자동차를 생산할 수 있게 되었고요. 오늘날 돌이켜보면, GM은 자신의 영역을 지키기 위해 미래의 가능성을 포기한 것으로 볼 수 있습니다.

세계 최초의 상용 전기자동차는 ‘돈 문제’ 때문에 자취를 감추게 됩니다. 하지만, 오늘날 전기자동차는 ‘마땅히 해야 하는 일’로 여겨집니다(국제 정세가 달라져서 과거형으로 적어야 할지 고민했습니다). EV1의 사례를 통해 알 수 있는 건, 패러다임이 바뀌기 위해서는 복합적인 요인이 맞아떨어져야 한다는 사실입니다. 충전 인프라와 배터리 기술이 준비되었다고 해도, 정부나 업계의 기조에 따라 ‘돈이 안되는 것’으로 치부될 수 있습니다.

정치적인 문제가 아니더라도, ‘전환’은 ‘진인사대천명’인 것 같습니다. 연속적인 점이 모이고, 경험이 축적되어야만 ‘바뀔 가능성’이 커지는 거죠.“항구에 머물 때 배는 가장 안전한다. 그러나 그것은 배의 존재 이유가 아니다.” 미국의 작가 존 A. 시드의 저서 『Salt from My Attic』에 나오는 문장입니다. 시도하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 지금도 어디선가 전환점을 찾기 위해 고군분투하는 이들이 있을 것입니다. 부디 그들의 노력이 선한 곳에 쓰이기를, 적당한 때에 행운을 맞이하기를 바래봅니다.