예술은 종종 예고 없이 일상에 침투한다. 미술관에서 빠져나와 광장이나 공원, 길가 같은 공공장소에 비집고 선 예술은 알게 모르게 우리 일상을 아름답게 가꾼다. 이런 일이 가능한 것은, 이제는 하나의 장르를 이룬 ‘공공예술’(Public Art)의 공이 크다. 가령 지하철은 어디까지나 목적지로 이동하기 위해 이용하는 교통수단이지만, 역사 안 이곳저곳에 설치된 공공예술품은 서늘한 공간을 미적 온기로 채운다. 그런데 이 같은 공공예술은 대체로 회화, 조각, 설치물 같은 시각예술에 국한된다. 소리는 여기에 어떤 기여를 할 수 있을까? 이 글은 이 물음을 지하철 역사의 경우에 적용해 생각해 본다.1)

1) 여기서 ‘지하철 역사’는 서울교통공사가 운영하는 서울시 지하철 1호선부터 8호선으로 한정한다.

예술을 위한 1%

공공예술은 19세기 후반, 20세기 초반 처음 대두된 현상이다. 주로 유럽과 북미에서 산업화의 영향으로 인구밀도가 높은 ‘도시’가 생겨나면서 공공 개념이 강화된 것이 그 배경이다. 공공의 편의와 삶의 질을 높이는 수단으로 미술이 주목받으면서 공공예술, 공공미술이라는 인식이 차차 만들어지기 시작했다. 1930년대에 들어서면 미국 정부는 예술을 위한 1%법(percent for art)을 시행한다. 건물을 세울 경우 건축 비용의 1%를 건물 앞에 공공미술 작품을 설치하는 데 써야 한다는 법률이다.

공공예술이라는 용어를 처음 사용한 것은 영국의 미술 행정가 존 윌렛(John Willet)이다. 윌렛이 공공예술이라는 개념을 제안한 것은 예술을 미술관 밖으로 확장하려는 시도였다. 이후 1960년대부터 80년대까지 공공예술에서 ‘장소’는 주요 화두가 된다. ‘장소 속의 공공예술,’ ‘장소로서의 공공예술’ 같은 것이 이 시기의 문제의식이다. 미술관이라는 공간을 비켜나와 특정한 장소에 작품을 설치한다는 것이 공공예술에서 중요한 문제였다는 점을 짐작할 수 있다.

1990년대 후반, 수잔 레이시(Suzanne Lacy)는 공공예술의 새로운 패러다임으로 ‘뉴 장르 공공예술’(New Genre Public Art)을 제안한다. 레이시는 공공예술이 작품을 설치할 ‘장소’만이 아니라 관람자의 ‘참여’ 역시 무게 있게 고려해야 한다는 점을 지적한다. 레이시의 제안과 함께 이후 공공예술의 키워드는 장소에서 참여로 이동한다. 공공예술은 시작부터 비교적 최근까지 그 경계가 대체로 시각예술로 제한된다는 점은 주목할 만하다.

지하철과 예술

지하철 역사 안의 상황은 어떨까? 쉽게 지나쳤을 수 있지만 지하철 역사 내부에는 생각보다 다양한 작품들이 설치되어 있다. 기본적으로는 벽장식이나 회화, 조각작품뿐만 아니라 더 적극적으로는 역사 안 커다란 유휴공간에 미술관이 들어서기도 한다. 3호선 경복궁역의 메트로 미술관이 그 예다. 지하철 이용객이 오며가며 예술작품을 감상할 수 있도록 마련된 공간이다. 이런 점은 지하철 역사를 단순히 교통수단을 이용하기 위한 장소 이상의 공간으로 디자인하려는 관심이 이미 있다는 것을 알려준다.

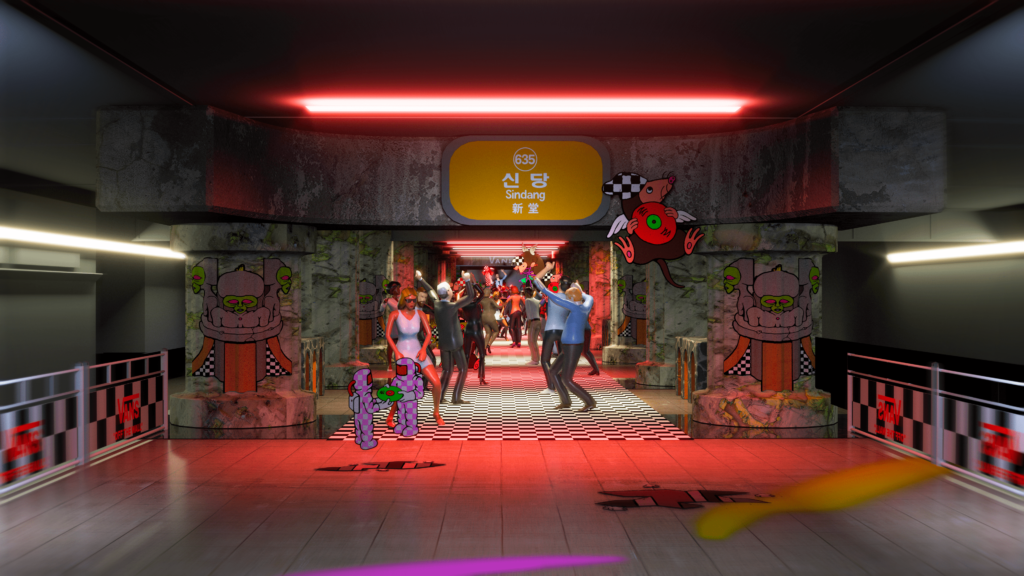

그것만이 아니라 지난 10월 신당역에서 열린 ‘반스 스테이션 신당’은 지하철역이라는 공간과 문화예술의 관계에 관해 무엇인가 알려준다. ‘반스 스테이션 신당’은 반스와 서울시, 서울교통공사가 공동으로 기획한 문화예술 프로젝트다. 10월 20일과 21일 이틀 동안 열린 이 이벤트는 팝업 스토어, 음악 공연, 커뮤니티 마켓, 아트 워크샵, 스케이트보드 콘테스트 같은 무척 다양한 프로그램으로 채워졌다. 지하철 역사가 목적지로 이동하기 위해 잠깐 지나가는 공간이라는 점을 생각하면, ‘반스 스테이션 신당’은 이동을 위한 “사이공간(In-between space)”이 어떻게 문화예술을 향유하는 “거점지”로 전복될 수 있는가를 투명하게 보여준다.

이밖에 녹사평역의 지하예술정원이나 달리는 문화철도 우이신설선, 스크린도어에 적힌 시 같은 것들은 모두 지하철 이용객의 일상생활 속 예술 경험을 제안하기 위한 시도들이다. 이동 수단으로서의 전철, 이동을 위한 사이공간으로서의 지하철 역사는 이미 공공예술의 장이 되어 가고 있는 셈이다. 그렇지만 지하철 역사 내의 공공예술 역시 소리에 대한 관심은 크지 않다. 과연 소리는 이곳을 쾌적하고 아름답게 디자인할 수 있을까?

넘어야 할 산

쉬운 일은 아니다. 지하철 역사를 청각적으로 디자인하는 일에 앞서 먼저 해결해야 할 커다란 문제들이 놓여있기 때문이다. 첫 번째는 시스템, 혹은 정책의 문제다. 서울교통공사에는 지하철 소리를 통합적으로 관리하는 시스템이 없다. 지하철이나 역사 안에서 들을 수 있는 소리, 예컨대 도착역 안내방송이나 지하철이 진입한다는 것을 알리는 신호음, 또 환승역을 알리는 환승 음악 같은 것들은 모두 서로 다른 부서에서 관리된다. 그것만이 아니라 서울교통공사의 어느 관계자와 진행한 서면 인터뷰에서 파악한바, 현행 지하철과 관련한 소리를 관리하는 주요 목적은 무엇보다 ‘안전’에 관한 것이다. 서울 지하철의 소리에 관한 한, 안전문제 이상을 고민하는 것은 시기상조일까?

지하철의 운행소음 자체가 크다는 것 역시 커다란 장벽이다. 이 문제는 언론보도를 통해서도 지속적으로 지적a)되고 있을 뿐 아니라 서울교통공사 내부에서도 커다란 연구조직을 꾸려 꾸준히 해결방안을 모색하고 있는 부분이다. 그만큼 해결이 쉽지 않은 문제다. 시끄러운 운행소음은 시각장애인에게 눈이 되어주는 안내방송을 가리기도 한다. 소음 문제는 이렇듯 지하철을 이용하는 승객의 안전 문제와도 곧바로 연결된다. 지하철 역사의 소리환경을 미적으로 디자인하려면, 이렇듯 가장 기본적인 안전문제 해결이 필요하다.

그뿐만 아니라 소리환경을 개선할 필요성에 대한 인식이 부재하다는 점 역시 넘어야 할 산이다. 최근 서울시는 지하철 카드 태그음이 불쾌하다는 잦은 민원에 따라 변경 계획을 발표했다. 그런데 이 발표에 대한 사람들의 반응은 대체로 부정적이다. ‘이 소리가 부정적으로 들린다면 대체 어떤 인생을 살아온 거냐’는 댓글에는 3만 2천여 개의 좋아요가, ‘삐빅 울리는 지금의 단조로운 태그음이 직관적이고 좋다’는 댓글에는 2만 8천여 개의 좋아요가 달렸고, 쓸데없는 민원이라는 댓글도 5천여 명의 공감을 받았다.b) 어쩐지 이 같은 사람들의 반응은 위에 언급한 정책이나 운행소음 문제보다 그 해결이 요원해 보인다.

그렇지만 서울시 지하철은 소리를 미적인 차원에서 개선하려는 관심도 꾸준히 가져왔다. 예컨대 현재 트럼펫 소리와 벨소리로 울리는 지하철 진입음은 귀를 찌르는 듯 커다랗게 울리는 기존의 경고음을 개선한 경우다. 지하철 진입 시 승객의 안전을 지키기 위해 사용되던 경고음이 스크린도어가 설치되면서 바뀌었다는 점을 고려하면 이것 역시 안전의 문제와 분리해 생각하기 어렵지만, 그럼에도 불구하고 소리환경의 쾌적도를 고려한 사항이라는 점은 분명하다.

시각적으로 조화롭고 아름다운 도시 환경을 보고 있자면 소리환경을 개선하려는 관심은 분명 이상할 정도로 낮다. 소리와 관련해서는 대체로 소음 문제, 더 정확히는 소음을 어떻게 ‘관리’하고 ‘통제’할 것인가 하는 문제가 거론되는 정도다. 점진적으로는 지하철의 역사를, 나아가서는 우리의 생활 환경을 청각적으로 ‘디자인’하는 것으로 이행하는 시도가 필요하지 않을까.

a) 조선미디어, [어떻게 생각하십니까?] “지하철 안내방송 안 들려요” 시각장애인들 요구에도 묵묵부답(2022.05.03)

b) 뉴쓱, JTBC 뉴스 인스타그램(2023.10.24)

- 이 글은 2023년 12월 16일 트윈트리 타워 A동 6층 ‘AKL아고라’에서 열린 한양대학교 음악연구소 주최 학술대회 ‘Sound∙Art∙Life: 사운드아트를 일상으로’에서 발표된 “지하철 역사 내 미적 사운드스케이프 디자인은 가능한가”를 바탕으로 한 것이다.

- 주미옥, “시대적 변화로 살펴본 공공미술과 공동체미술의 향후 방향성 연구,” 한국디자인문화학회, 21-1, 2015, 522-533.

- 조선미디어, [어떻게 생각하십니까?] “지하철 안내방송 안 들려요” 시각장애인들 요구에도 묵묵부답(2022.05.03)

- 뉴쓱, JTBC 뉴스 인스타그램(2023.10.24)