예술의 정취가 물씬 풍기는 서울의 삼청동은 오늘도 크고 작은 전시로 동네를 채우고 있습니다. 그중에서는 단색화의 거장으로 꼽히는 하종현 화백의 대규모 개인전도 만날 수 있는데요. 하종현 화백 뿐만 아니라 소위 말해 한국 미술의 거장이라고 불리는 박서보, 이우환, 권영우 등 한국 예술을 선도하는 여러 인물들이 거쳐간 곳이 있습니다. 바로 ‘국제갤러리’입니다.

국제갤러리는 1982년 개관 이후 오늘날까지 세계적인 현대미술 작가를 소개하고 작품을 감상할 수 있는 흔치 않은 기회를 제공하고 있습니다. 더 나아가 국제갤러리는 그간 국내 단색화 작가들을 세계 미술계에 적극적으로 소개한 장본인이기도 합니다. 한국 현대미술의 흐름에서 그칠 수 있는 단색화를 세계적 무대로 이끌며 혁신적인 미학 담론을 발전시켰던 것이죠. 그렇게 이곳을 거쳐간 한국 현대미술의 거장으로 꼽히는 위대한 작가 세 명이 있습니다. 바로 하종현과 박서보, 권영우입니다.

서로 다른 둘이 합쳐 만들어낸

생생한 물성, 하종현

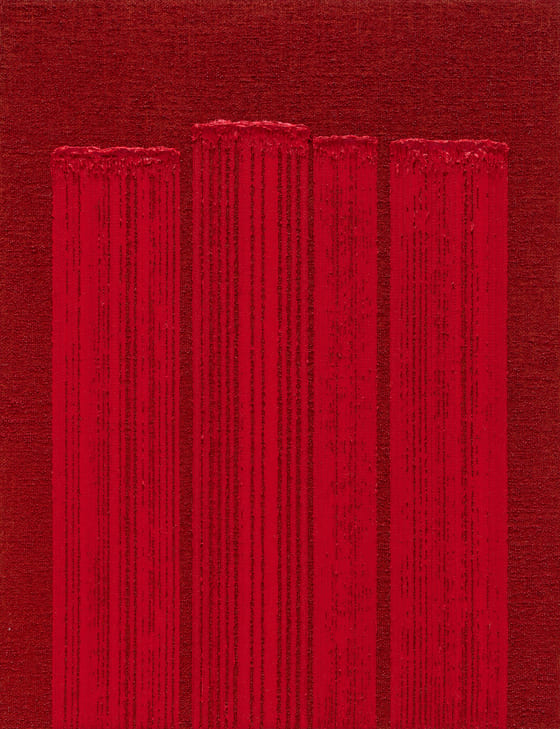

하종현 화백의 작품 앞에 서면 그가 한평생 안고 살았던 색채와 물성에 대한 치열한 탐구의식이 고스란히 느껴지는 것만 같습니다. 그는 물질과 물질의 만남, 혹은 재료와 행위의 만남으로 하나의 작품이 만들어질 수 있다고 이야기하는데요. 이러한 하종현 화백만의 예술적 철학이 담긴 고유한 작품관을 ‘접합(Conjunction)’으로 정리할 수 있습니다.

고달픈 현실은 누군가에겐 위대한 뮤즈가 되기도 합니다. 그 역시 한국전쟁 이후 물감과 캔버스를 구하기 어려웠을 때, 그의 안에서 접합이라는 독특한 사조가 태동할 수 있었습니다. 대용품을 찾다가 남대문 시장에서 미군부대에서 흘러나온 천막이나 구호물자를 담던 마대자루를 가져다가 재료로 사용하기 시작했는데요. 올이 굵은 마대의 틈새를 막으려고 물감을 밀어넣는 방식의 ‘배압법’을 시도했고, 이것이 서양 회화에선 전혀 없었던 새로운 독자적인 캐릭터로 자리를 잡아 나가게 됩니다.

하종현 화백의 작품은 어딘가 조각 같습니다. 회화의 표면에 내려 앉은 두꺼운 물감과 그 위를 묵직하게 가로지르는 또 다른 물감은 입체적인 풍경을 자아내기 때문인데요. 덕분에 그의 작품은 평면 위에 있음에도 불구하고 조각에 버금가는 생생한 물성이 느껴집니다. 위 작품처럼 캔버스 위에 유화를 얹어 그려내는 작품도 있지만, 캔버스가 아닌 올이 굵은 마대 뒷면에 색을 칠해 물감을 앞면으로 밀어내는 방식으로 표현된 작품도 있습니다. 이들을 모두 ‘접합’이라고 칭하지만, 사실 1970년대부터 시작된 그의 접합 시리즈는 변화를 심으며 확장해 나아가고 있었습니다.

2000년대 후반부터 등장한 그의 접합 연작은 더이상 하나의 평면이 아닙니다. 긴 나무 조각을 순차적으로 배열하며 이어 붙일 때마다 그 위에 물감을 얹고, 나무에 물감이 눌리면서 그 흔적이 스며 나오게 만듭니다. 그런 후 또 그 위에 물감을 덧칠하거나 스크래치를 더하며 캔버스 위에 파장을 더하죠. 재료인 물감과 나무, 그리고 누르는 행위가 빚어낸 ‘이후 접합(Post-Conjunction)’을 통해 그만의 세계를 또다시 창조해낸 셈입니다.

한국 현대미술 그리고

단색화의 아버지, 박서보

박서보 화백은 1950년대 문화적 불모지였던 한국 미술계에 추상미술을 소개한 작가로, 한국 현대미술사에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있는 인물로도 손꼽힙니다. 예술가이자 교육자로서 한국 미술계의 주역으로 활동하며 그가 보여준 다양한 면모는 많은 이들에게 모범으로 받아들여지고 있죠.

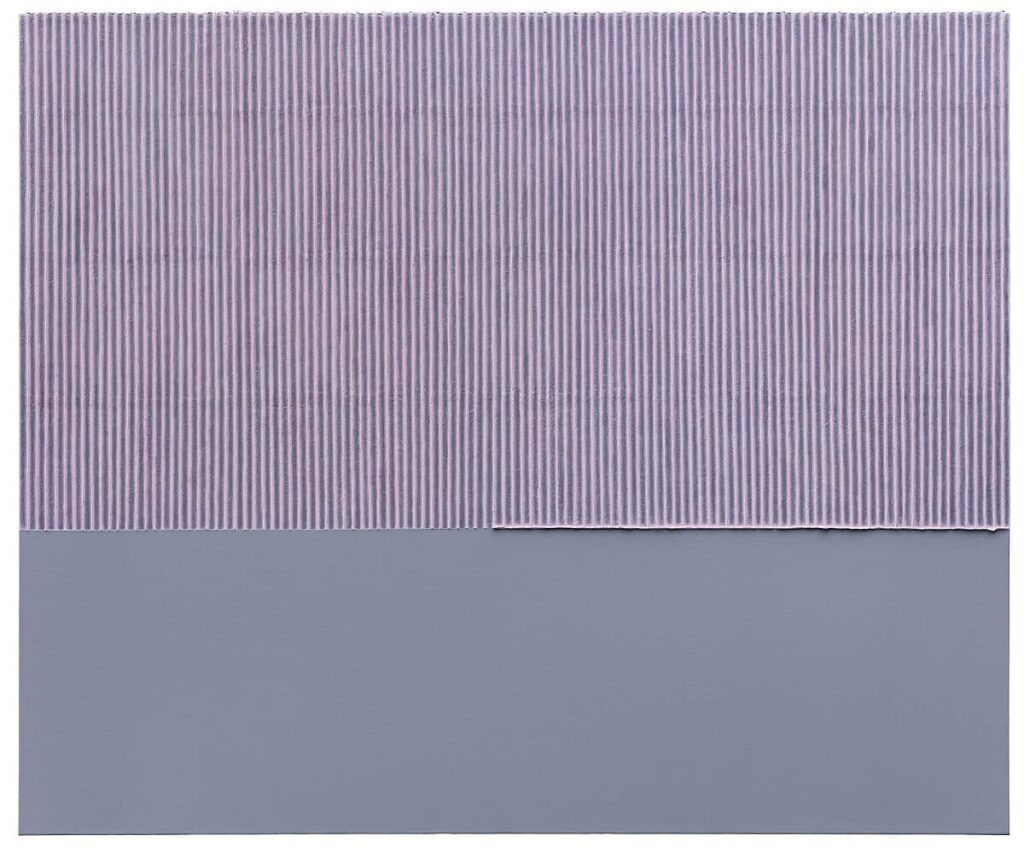

박서보 화백은 스스로의 작품을 ‘흡인지’라고 칭하곤 합니다. 관람객에게 경험을 강요하거나 메시지를 던지는 것이 아닌, 어느 의도도 담기지 않은 화면에 정적인 고요함과 리듬감만을 남겨놓는데요. 그러한 그의 예술사조는 ‘묘법(Ecriture)’이라고 불립니다. 이는 대형 화면에 선을 긋는 행위를 통해 반복적인 구조를 드러내며 고도의 절제된 세계를 표현한다는 특징을 갖고 있습니다.

그의 묘법 연작은 흔히 1970년대 초기(연필) 묘법, 1980년대 중기 묘법, 2000년대 이후의 후기(색채) 묘법으로 구분됩니다. 연필 묘법이 반복되는 행위를 통해 자신을 비우고 수신하는 과정에 집중했다면, 색채 묘법은 일정한 간격의 고량으로 형태를 만들고 풍성한 색감을 강조하며 자연과의 합일을 추구합니다.

색채 묘법을 좀 더 살펴볼까요? 두 달 이상 물에 불린 한지 세 겹을 캔버스 위에 붙이고, 표면이 마르기 전에 굵은 연필로 선을 그어 나갑니다. 일정한 산과 골의 형태가 만들어진 후, 표면에 아크릴 물감을 덧입힌 그의 후기 작품을 볼 때면 마치 농부가 논두렁을 가는 모습이 떠오르기도 합니다.

또한 그는 색을 사용할 때에도 인간과 자연 등의 대립 관계로 분류해 접근하는 서양식 이분법적 사고방식을 경계해왔습니다. 공기색, 홍시색, 단풍색 등 자연을 칭하는 일반명사들로 색을 명명한 것도 같은 맥락이었죠. 작품에 담긴 색에게도 멋진 이름을 선사해준 그의 태도는 관람객들에게도 더욱 선명하고 풍요로운 색감을 선물해줄 수 있었습니다.

동양적 재료인 한지를

현대적으로 재해석한, 권영우

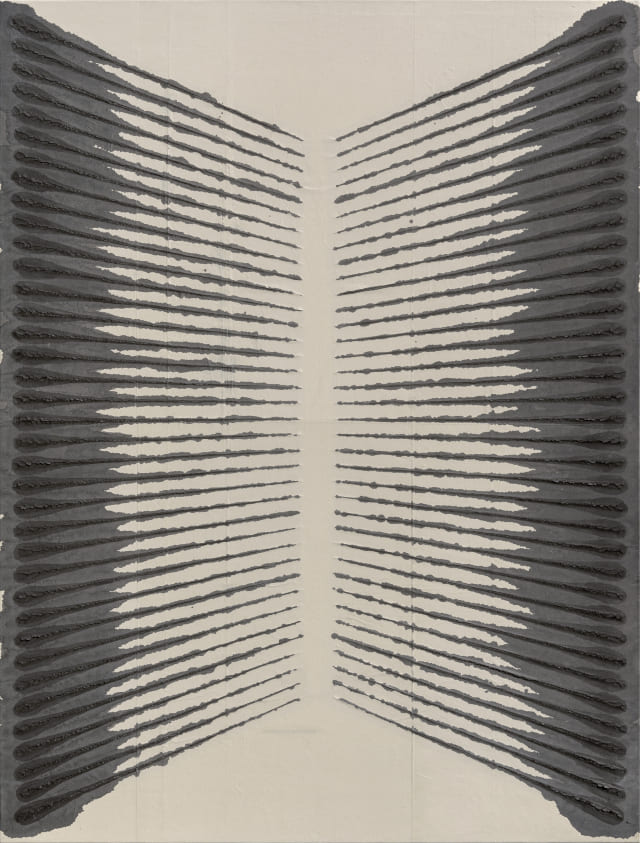

최근 미술품 시장의 호황을 견인하고 있는 단색화 열풍의 주역 중 한 명으로 꼽히는 권영우 화백은 한지를 주요 재료로 활용합니다. 한지를 여러 겹 붙인 캔버스를 찢고 뚫으며 다양한 실험을 통해 작품에 입체감과 우연성을 불어넣었는데요. 파리 시기(1978~1989년)에 해당하는 백색 한지 작품, 귀국 직후(1989년)의 색채 한지 작품, 뿐만 아니라 나무 패널에 얇고 투명하면서도 질긴 화선지를 겹쳐 발라 기하학적 형상을 얇은 입체 작품으로 표현한 2000년대 이후 작들까지 다양한 캐릭터를 보여주고 있습니다.

그렇다면 권영우 화백은 왜 ‘한지’를 재료로 택했던 걸까요? 그는 서울대학교 미술대학의 최초 입학생으로 동양화를 전공했습니다. 당시 서양화와 조각 혹은 공예 등 다른 미술 분야와 비교해 유독 일본화라는 인식이 강했던 동양화 분야에서 새로운 방법을 모색하고자 노력했는데요. 이 과정 속에서 그는 먹과 붓을 버리고 한지만 취하는 파격적인 선택을 하게 됩니다.

권영우 화백은 무엇을 그리느냐의 질문 대신 ‘어떻게 작품을 구성해 나갈 것인가’에 대해 집중했습니다. 종이 위에 그림을 그리는 기본적인 행위를 배제한 대신 손톱이나 도구로 종이를 찢고, 뚫고, 붙이며 작품을 완성해나가죠. 또한 그는 한지 중에서도 가장 얇고 투명하며 질긴 화선지를 한 장, 두 장 겹쳐 바르며 백색의 농도를 잡아갑니다. 화선지를 겹치면 겹칠수록 한지의 미묘한 깊이가 더 잘 드러났고, 이는 곧 그의 대표적 작품성으로 자리매김하게 되죠.

전통을 보존하고 계승하는 것보다 새롭게 이어 나가야 하는 것이 진정한 의미가 있다고 이야기했던 그는 동양적 재료인 한지를 현대적으로 재해석하여 새로운 조형언어를 구축하는데 힘썼습니다. 그가 항상 보여줬던 한지를 이용한 백색 화면에는 ‘전통의 현대화’라는 그만의 시대적 과업을 이행하고자 했던 투지가 담겨있었던 것이죠.

작년, 파리의 퐁피두센터는 권영우의 채색 한지 회화 2점, 박서보의 후기 색채묘법 1점, 하종현의 접합 1점을 영구 소장한다는 소식을 전했습니다. 한국 현대미술의 사조 중 대표적으로 손꼽히는 단색화(DANSAEKHWA)의 국제적 위상을 확인할 수 있었던 값진 순간이었죠. 세계 미술사적 흐름 속에서 하나의 색만을 사용하는 ‘모노크롬(Monochrome)’이 아닌 오롯한 ‘단색화’의 가치에 대한 고찰이 더욱더 활발해지길 소망해봅니다. 더 많은 단색화 작품은 국제갤러리 공식 웹사이트에서 확인해보세요.

WEBSITE : 국제갤러리

INSTAGRAM : 국제갤러리